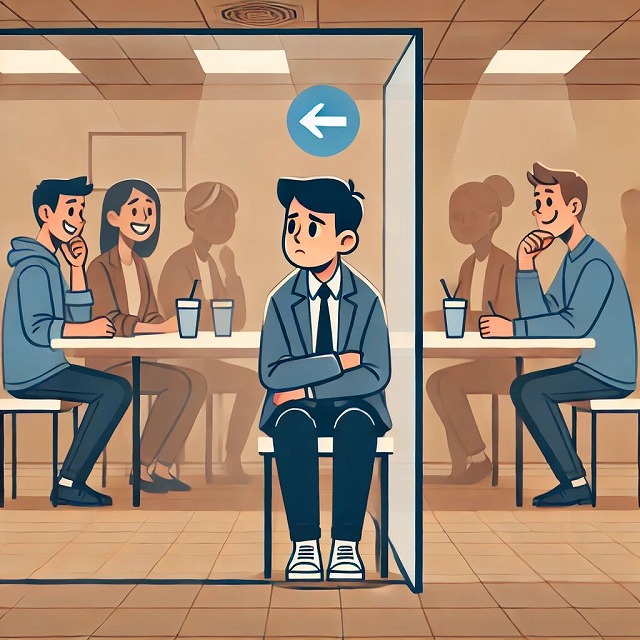

高圧的な人の末路は、多くの場合、信頼を失い孤立する結果へとつながります。職場や家庭で強圧的な態度を取り続けると、周囲の人は距離を置き、やがて頼れる相手がいなくなってしまうのです。一時的には威圧的な態度で相手を従わせることができても、その先にはどのような結末が待っているのでしょうか?本記事では、高圧的な人の心理や特徴、そして避けられない末路について詳しく解説します。また、周囲に高圧的な人がいる場合の対処法も紹介するので、ストレスを減らすヒントとしてぜひ参考にしてください。

高圧的な人の末路 は信頼を失い、最終的に孤立しやすくなる

高圧的な態度の背景 には自己防衛や承認欲求の強さがある

職場や家庭での影響 として、関係悪化や仕事の評価低下が起こる可能性がある

高圧的な人への対処法 は適度な距離を保ち、冷静に対応することが重要

高圧的な人の末路とは?避けられない結末とその理由

高圧的な人の特徴

高圧的な人の育ち

高圧的な人 スピリチュアル

高圧的な人の心理

なぜ高圧的な態度をとるのか?

高圧的な態度をとる理由は主に「自己防衛」と「支配欲」の二つに分けられます。自己防衛としては、自分の弱さや不安を隠すために相手を威圧することがあります。特に、過去に傷ついた経験がある人ほど、他者から攻撃される前に先手を打とうとする傾向が強いです。一方、支配欲からくる高圧的な態度は、自己中心的な性格や、権力を持つことで自分の価値を確認しようとする心理が関係しています。このような人は、自分が常に優位でないと不安になり、他者を抑え込むことで安心感を得ようとします。

自信のなさと承認欲求の関係

高圧的な人は一見自信があるように見えますが、実はその裏には強い劣等感や不安が隠れています。彼らは「自分は認められていないのではないか」「見下されたくない」という思いが強く、その防衛策として威圧的な態度を取るのです。特に、承認欲求が満たされていない人ほど、高圧的な言動をとる傾向があり、「自分はすごいんだ」と誇示することで周囲に認めてもらおうとします。しかし、逆にその態度が周囲の反発を招き、さらに承認を得られなくなるという悪循環に陥りやすいのです。

ストレスや環境が影響する心理的背景

ストレスが高まると、人は無意識のうちに攻撃的な態度をとりやすくなります。仕事や家庭のプレッシャーが重なると、感情をコントロールする余裕がなくなり、周囲に対して高圧的な振る舞いをしてしまうことがあります。また、育った環境も影響します。厳しい家庭で育った人は、親の高圧的な態度を無意識に模倣してしまうことがあります。逆に、自分が過去に支配されていた経験がある人は、その反動で他者を支配しようとするケースもあります。

高圧的な人の特徴

共通する言動や態度のパターン

高圧的な人にはいくつかの共通した行動パターンがあります。例えば、他人の意見を否定する、自分の意見を押し付ける、相手を見下すような発言をするなどです。また、自分が間違っていても認めようとせず、責任転嫁をする傾向もあります。こうした態度は、自分の立場を守るための防衛本能からくるものですが、結果的に周囲の反感を買いやすくなります。

威圧的な話し方や態度の具体例

高圧的な人の話し方には特徴があります。例えば、「なんでそんなことも分からないの?」「お前のせいでこうなった」といった、相手を責める言葉を使うことが多いです。また、話しているときに相手をじっと見下ろすような視線を送ったり、腕を組んで威圧的な態度をとることもあります。さらに、声のトーンを意図的に低くして威圧感を与えたり、大きな声で一方的に話すこともあります。

男性と女性で異なる高圧的な特徴

高圧的な態度の現れ方は、男性と女性で違いが見られます。男性の場合、言葉や態度が直接的であることが多く、怒鳴る、命令口調になるなど、権力を誇示しようとする傾向があります。一方で、女性の場合は、直接的な威圧ではなく、言葉の裏に棘を含ませる、無視をする、周囲に悪口を広めるといった間接的な方法で支配しようとすることが多いです。しかし、どちらも共通するのは、「相手をコントロールしようとする」という点です。

高圧的な人の育ち

高圧的な人の性格は、生まれつきのものではなく、育った環境による影響が大きいとされています。

厳格な家庭環境で育った影響

幼少期に厳しいしつけを受けたり、親からの期待が過度に大きかったりすると、子どもは「強くならなければならない」という思い込みを持つようになります。親の顔色を伺いながら育つことで、威圧的な態度が自己防衛の手段として身についてしまうのです。また、親自身が高圧的な性格だった場合、それを模倣することで、無意識のうちに同じ態度を取るようになることもあります。

幼少期の経験が人格形成に及ぼす影響

愛情を十分に受けられなかった子どもは、「自分が弱いと人に舐められる」「自分の意見を押し通さなければ負ける」と考える傾向があります。その結果、攻撃的な言動で自分を守ろうとし、周囲との関係がぎくしゃくすることも少なくありません。一方で、過保護に育てられた場合も、「自分の思い通りにならないと不満を感じる」性格になり、高圧的な態度を取りやすくなることがあります。

自己防衛としての高圧的な態度

高圧的な態度の背景には、「自分を傷つけられたくない」「弱さを見せたくない」という防衛本能が潜んでいます。自信がないがゆえに虚勢を張り、強気な態度を取ることで自分を保とうとするのです。しかし、こうした態度は周囲からの反感を買いやすく、人間関係が悪化する原因となります。長期的に見れば、高圧的な態度は自分を守るどころか、孤立を招いてしまうことが多いのです。

高圧的な人 スピリチュアル

スピリチュアル的な観点から見ると、高圧的な人は特定のエネルギーを持ち、波動が低い状態になっていることが多いと考えられています。

スピリチュアル的に見た高圧的な人の特徴

スピリチュアルの世界では、感情や思考がエネルギーとして影響を及ぼすとされています。高圧的な人は、内面に不安や怒り、恐れを抱えているため、そのエネルギーが外部に向かって攻撃的に放出されることが多いのです。また、自己肯定感が低い人ほど、他者を支配しようとする傾向があり、それが威圧的な態度として表れるとも言われています。

波動やエネルギーとの関係

波動とは、個々の人が持つエネルギーの振動数のことを指します。ポジティブな思考や感情を持つ人は波動が高く、周囲に良い影響を与えるのに対し、高圧的な人はネガティブなエネルギーに支配され、波動が低くなっていると考えられています。波動が低い状態が続くと、ストレスが溜まりやすく、人間関係も悪化しやすくなります。

高圧的な人から受ける影響を軽減する方法

高圧的な人と関わると、そのネガティブなエネルギーに影響され、こちらも気分が落ち込んだり、ストレスを感じたりすることがあります。そのため、以下の方法で自分を守ることが大切です。

- 適度な距離を取る:無理に関わらず、物理的・心理的な距離を保つ。

- エネルギーのバリアを張る:自分の周りに透明なバリアがあるとイメージし、ネガティブな影響を受けにくくする。

- ポジティブな波動を高める:瞑想や自然と触れ合う時間を増やし、自分の波動を整える。

- 相手のエネルギーに飲み込まれない:相手の言動を真に受けず、「これは相手の問題」と割り切る。

スピリチュアルな視点を活用することで、高圧的な人からの影響を最小限に抑え、自分自身のエネルギーを守ることができます。

高圧的な人の末路とは?孤立・信頼喪失の行き着く先

高圧的な人の病気との関連性

高圧的な態度をとる女性の特徴

高圧的な人と関わる際の注意点

高圧的な人への効果的な対処法

高圧的な人の末路と因果応報

高圧的な態度を取り続けると、最終的には人間関係が崩壊し、自分自身が苦しい立場に追い込まれることが少なくありません。これは「因果応報」とも言える結果であり、自らの行動が巡り巡って自分に返ってくるのです。

孤立しやすい理由とその結果

高圧的な人は、他人に対して命令口調になったり、威圧的な態度を取ったりするため、周囲の人が距離を置くようになります。一時的には周囲を従わせることができるかもしれませんが、長い目で見ると「一緒にいたくない人」と認識され、徐々に孤立していきます。職場では協力を得られず、家庭では家族との関係が冷え込み、友人関係も疎遠になることが多いのです。

信頼を失うとどうなるのか?

信頼を失った人は、いざという時に誰からも助けを得られなくなります。特にビジネスの世界では、信頼関係が重要です。どれだけ優れた能力があっても、高圧的な態度で周囲からの信用を失うと、仕事のチャンスが減り、最終的にはキャリアの停滞や孤立につながります。また、プライベートでも、結婚生活が破綻する、子どもが心を開かなくなるといった問題が発生しやすくなります。

長期的に見た人間関係の崩壊

高圧的な態度を続けていると、最終的に「誰もそばにいなくなる」という状況に陥ることがあります。人は本能的に、自分を攻撃してくる相手とは距離を置こうとします。長期的に見れば、周囲の人間が一人また一人と離れていき、孤独を感じることになるのです。また、過去に自分が攻撃した相手から仕返しを受ける可能性もあり、人間関係のトラブルに巻き込まれるリスクも高まります。こうした負のスパイラルに陥る前に、自分の態度を見直すことが大切です。

高圧的な人の病気との関連性

高圧的な人は常にストレスを抱えているため、精神的・肉体的な健康に悪影響を及ぼすことが多いとされています。慢性的なストレスは病気を引き起こし、場合によっては深刻な健康問題へとつながることもあります。

精神的ストレスが引き起こす病気

高圧的な態度を取る人は、常に怒りやイライラを抱えているため、交感神経が過剰に活性化しやすい状態です。このストレスが蓄積すると、以下のような病気を引き起こすリスクが高まります。

- 高血圧:怒りやストレスで血圧が上がりやすくなり、動脈硬化や脳卒中のリスクが増加する。

- 心疾患:ストレスが心臓に負担をかけ、心筋梗塞や狭心症を引き起こしやすくなる。

- 胃潰瘍・消化器系の病気:慢性的なストレスが胃酸の分泌を促し、胃炎や胃潰瘍の原因になる。

- うつ病・不安障害:攻撃的な態度を続けることで、周囲との関係が悪化し、自分自身が孤立し、最終的には抑うつ状態に陥ることもある。

高圧的な態度と性格障害の関係

高圧的な人の中には、性格的な要因として「自己愛性パーソナリティ障害」や「反社会性パーソナリティ障害」の傾向を持っている場合があります。これらの障害は、他者を支配したいという強い欲求や、共感性の欠如が特徴です。そのため、周囲とのトラブルが絶えず、対人関係が悪化しやすいのです。また、性格障害を持つ人は、自分の行動が問題を引き起こしていると認識しにくいため、改善が難しい傾向があります。

長期間のストレスによる健康リスク

ストレスが慢性化すると、自律神経が乱れ、体の免疫機能が低下します。その結果、風邪をひきやすくなったり、慢性的な疲労を感じたりすることが増えます。また、ストレスによって食生活が乱れると、糖尿病やメタボリックシンドロームのリスクも高まります。最悪の場合、精神的な負担が限界を超え、突然の発作や心不全など、命に関わる病気を引き起こすこともあります。

このように、高圧的な態度は人間関係だけでなく、自分自身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。自分の言動を振り返り、ストレスを減らす生活を心がけることが、長期的な健康を守る鍵となるでしょう。

高圧的な態度をとる女性の特徴

高圧的な態度を取る女性は、周囲を支配しようとする傾向があり、特に職場や家庭でその特徴が顕著に現れます。男性と比較すると、言葉や態度に繊細な部分がありながらも、根底には似た心理が働いています。

男性との違いと共通点

高圧的な態度を取る人には、男女問わず共通する特徴があります。それは「自己防衛のために攻撃的になる」「他者を支配しようとする」「強い承認欲求を持つ」といった点です。ただし、男性と女性では表れ方に違いがあります。

- 男性の高圧的な態度:大声や強い口調で命令したり、威圧的な態度を取ったりすることが多い。

- 女性の高圧的な態度:皮肉や遠回しな言葉、嫌味を使って相手をコントロールしようとすることが多い。

また、女性の高圧的な態度は、表向きには「親切」や「指導」と見せかけることもあり、周囲からは一見わかりにくいことがあります。

職場や家庭での具体的な言動

高圧的な女性は、環境によって異なる行動パターンを示します。

- 職場での特徴

- 部下や後輩に対して、細かいミスを執拗に指摘する。

- 「私の言う通りにしていれば間違いない」と意見を押し付ける。

- 他人の成功を素直に認めず、嫉妬心から攻撃的になる。

- 家庭での特徴

- 家族の行動を細かく管理し、自分のルールに従わせようとする。

- 夫や子どもに対して過干渉になり、「あなたのため」と言いながら支配しようとする。

- 感情の起伏が激しく、気に入らないことがあると冷たく接したり、怒ったりする。

女性特有の心理的背景

女性が高圧的な態度を取る背景には、以下のような心理的要因が関係していることが多いです。

- 過去のトラウマや経験:幼少期に厳しく育てられたり、周囲に支配的な人がいた経験があると、自分自身も同じような態度を取ることがあります。

- 自己防衛の意識:社会的に女性は「弱い立場」と見られることがあるため、それを覆すために強い態度を取ることがあります。

- 承認欲求の強さ:「認められたい」「尊重されたい」という気持ちが高まり、それが攻撃的な態度として表れることがあります。

このような特徴を理解することで、高圧的な女性との関係を適切に築くためのヒントが見えてきます。

高圧的な人と関わる際の注意点

高圧的な人と関わることは、精神的に大きな負担になることがあります。無理に対抗しようとすると余計に状況が悪化するため、適切な距離を保ちながら接することが重要です。

無理に対抗しないことの重要性

高圧的な人は、自分が優位に立ちたいという強い欲求を持っています。そのため、真正面から反論すると、さらに攻撃的になり、対立が激しくなることがあります。無理に対抗するのではなく、冷静に受け流すことが賢明です。例えば、相手が威圧的な態度を取ったときに、感情的に反応せず、「そうなんですね」と淡々と返すことで、相手の攻撃性を鎮めることができます。

物理的・心理的な距離の取り方

高圧的な人と適度な距離を取ることで、ストレスを軽減することができます。

- 物理的な距離:

- 職場であれば、できるだけ席を離す。

- 一緒にいる時間を最小限にし、必要以上に関わらないようにする。

- SNSなどのコミュニケーションツールも距離を置く。

- 心理的な距離:

- 相手の言葉を真に受けず、「この人はこういう性格なんだ」と割り切る。

- 相手の機嫌や評価に振り回されず、自分の気持ちを大切にする。

- 「相手の問題であって、自分の価値とは無関係」と意識することで、ダメージを最小限に抑える。

高圧的な人と適切な関係を築く方法

関わらざるを得ない場合は、以下の方法を試してみると良いでしょう。

- ルールを決める:「この話題には深入りしない」「これ以上言われたら席を離れる」といった、自分の中でのルールを決めることで、精神的な負担を減らせます。

- 落ち着いた態度を保つ:相手の威圧的な態度に流されず、堂々とした態度を取ることで、相手に「この人には通じない」と思わせることができます。

- 第三者を交える:一対一ではなく、周囲の人と一緒に話をすることで、相手の攻撃性を抑える効果があります。

- ユーモアを活用する:冗談や軽い笑いを交えることで、相手の気をそらし、場の空気を和らげることができます。

高圧的な人と適切な距離感を保ちながら関わることで、精神的な負担を最小限にし、良好な人間関係を維持することが可能です。

高圧的な人への効果的な対処法

高圧的な人と接する際、感情的に対抗すると逆効果になりがちです。適切な対処法を知り、冷静に対応することで、不要なストレスを減らしつつ、関係を円滑にすることができます。

言い返すべきか無視すべきか?

高圧的な人への対応として、「言い返す」か「無視する」かは状況によります。

- 言い返したほうが良い場合

- 相手が誤った情報を押し付けてくるとき。

- 一方的に責められており、自分の立場を明確にする必要があるとき。

- 他の人も同じ被害に遭っており、適切な指摘が求められるとき。

この場合は、感情的にならず、短くはっきりと反論することが大切です。例えば、「その意見には同意できません」とシンプルに伝えると良いでしょう。

- 無視したほうが良い場合

- 相手が感情的になっており、冷静な話し合いが難しいとき。

- 威圧的な言動がエスカレートする可能性があるとき。

- 関係性を持つ必要がなく、関わらないほうが精神的に楽なとき。

こうした場合、相手の言葉に反応せず、あえて受け流すことで、無駄な対立を避けることができます。

冷静な対応と境界線を引く方法

高圧的な人と適切な距離を保つためには、以下の方法が有効です。

- 感情的にならない:「冷静でいること」が何より重要です。相手が挑発してきても、淡々とした態度を取ることで、相手の攻撃性を鎮めることができます。

- 簡潔に話す:必要以上に会話を続けると、相手のペースに巻き込まれやすくなります。「それは違うと思います」「今は話せません」と、短く答えるのがポイントです。

- 境界線を明確にする:「その言い方は受け入れられません」「私はこう考えています」と、自分の立場をはっきり伝えることで、相手の干渉を最小限に抑えられます。

- 表情や態度もコントロールする:目をそらさず、落ち着いた声で話すことで、相手に動じない意思を示すことができます。

周囲と協力して対応するコツ

高圧的な人に個人で立ち向かうのは負担が大きいため、周囲の人と協力するのも有効な方法です。

- 職場なら、同僚や上司に相談する:問題行動がエスカレートする前に、信頼できる人に状況を共有しておくことで、適切な対応がしやすくなります。

- チームで対応する:複数人で対処することで、高圧的な人の行動が抑制されることがあります。

- 公的なサポートを活用する:ハラスメント相談窓口や労働組合など、第三者の力を借りることも一つの手段です。

高圧的な人とは、一人で対処しようとせず、適切な距離を取りながら、必要に応じて周囲と連携することが、ストレスを減らす鍵となります。

高圧的な人の末路とその結末

高圧的な態度の背景には「自己防衛」と「支配欲」がある

自信のなさや承認欲求が強いと、高圧的な態度になりやすい

ストレスや育った環境が性格形成に影響を与える

高圧的な言動には「否定」「押し付け」「責任転嫁」が含まれる

男性は直接的な威圧、女性は間接的な支配が特徴的

高圧的な人は孤立しやすく、職場や家庭で関係が悪化しやすい

信頼を失うことで、仕事やプライベートのチャンスが減少する

ストレスの蓄積が高血圧や心疾患などの健康リスクを高める

性格障害との関連があり、自己愛性や反社会性パーソナリティの傾向が見られることもある

高圧的な態度を続けると、長期的に人間関係が崩壊する

高圧的な人との関わり方は、無理に対抗せず適度な距離を保つことが重要

効果的な対処法としては、冷静な対応、境界線を引く、周囲と協力することが挙げられる

コメント