自分から話さない人に疲れると感じるのは、決してあなたが悪いわけではありません。会話が少ない人の性格的特徴や、キャッチボールにならないやり取り、相手の感情が読み取れないことによるストレスなど、疲れの原因は多岐にわたります。特に職場などでは、「必要以上に話さない人」との関わりに悩むことも少なくありません。本記事では、自分から話題を振らない人への理解を深め、無理せず付き合うためのコツを解説します。沈黙に疲れない関係性の築き方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

自分から話さない人に疲れる原因が心理的負担や期待のズレにあることが理解できる

会話が少ない人の性格や内面的特性について知ることができる

無理なく関われるコミュニケーションの工夫や接し方がわかる

沈黙も含めた新しい人間関係の価値観を学べる

自分から話さない人に疲れる理由とは?

なぜ、私たちは自分から話さない人と一緒にいると疲れてしまうのでしょうか。その原因は、相手の性格だけに帰するものではなく、私たち自身が持つ無意識の思い込みや、コミュニケーションにおける期待と現実とのギャップに隠されています。

会話が少ない人の性格的特徴とは?

まず大前提として理解しておきたいのは、話さないことが必ずしも「悪意」や「拒絶」のサインではない、ということです。

人の性格は、エネルギーの向かう方向によって外向型と内向型に分けられることがあります。自分から積極的に話すことでエネルギーを得る外向型に対し、内向型の人は、自分の内なる世界でじっくり考えたり感じたりすることでエネルギーを充電します。彼らにとって、会話は時にエネルギーを消耗する行為であり、沈黙は苦痛ではなく、むしろ自然で安心できる「ホーム」のような状態なのです。

また、人一倍繊細で、周囲の刺激を強く受け取りやすいHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)と呼ばれる気質を持つ人もいます。彼らは相手の些細な表情の変化や声のトーンから多くの情報を読み取ってしまうため、「変なことを言ったら相手を傷つけてしまうかも」「この発言で場の空気を壊したらどうしよう」という不安から、発言に極度に慎重になり、結果的に口数が少なくなってしまうのです。

会話のキャッチボールができない人の行動傾向

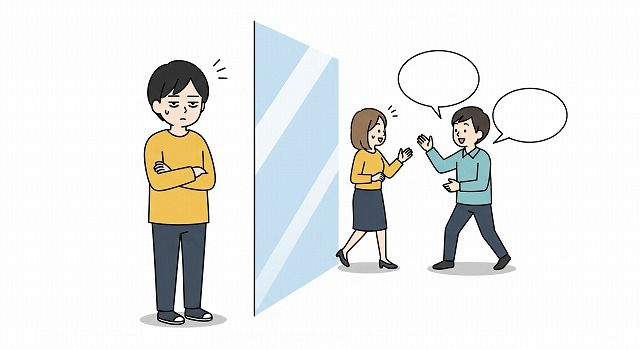

会話はよく「キャッチボール」に例えられます。しかし、自分から話さない人との会話は、投げても投げてもボールが返ってこない、まるで壁当てをしているように感じられることがあります。

- 相槌が「うん」「へえ」だけで、そこから一向に話が広がらない

- こちらが「週末は何してたの?」と質問しても、「別に何も」と一言で返されて会話が強制終了してしまう

- こちらの話に「〇〇さんはどう思う?」といった質問返しがなく、関心があるのかすら分からない

このような一方通行のコミュニケーションが続くと、「自分ばかりが関係を維持しようと頑張っている」という不公平感や徒労感が募ります。相手に興味を持ってもらえていないのではないか、という見えない壁からくる孤独感が、精神的な疲れに直結するのです。

話したくなくなる人に感じるストレスの正体

反応が薄い人と話していると、私たちは無意識のうちに相手の感情を読み取り、場の空気を保とうとする「感情労働」に従事させられます。これが大きなストレスの原因です。

- 過去の経験から、否定的な反応をされるのではないかという不安がよぎる

- 無表情で、本当に楽しんでいるのか、内心退屈しているのか全く分からない

- 何を考えているか分からず、常に「次の言葉はこれでいいだろうか」と気を遣ってしまう

相手の感情という「見えないもの」が読めないことは、「自分が受け入れられていない」「自分の存在が歓迎されていない」という感覚につながり、自己肯定感をじわじわと揺さぶります。この「見えない相手の心を探り続け、正解のない問いに答えようとする作業」こそが、私たちのエネルギーを奪うストレスの大きな原因なのです。

自分のことを話さない人は本当に”つまらない”?

自分のことを話さない人に対して、「何を考えているか分からないから、つまらない人だ」とレッテルを貼ってしまうことがあります。しかし、これは多くの場合、早計な誤解かもしれません。

私たちが「つまらない」と感じるのは、「相手も自分と同じくらいオープンに自己開示してくれるはずだ」という無意識の期待があるからです。その期待が裏切られたとき、そのギャップを「つまらなさ」として認識してしまうのです。それはまるで、表紙がシンプルで地味な本を手に取って、中身も退屈だろうと決めつけてしまうようなものです。しかし、ページをめくってみれば、そこには豊かで深い物語が広がっているかもしれません。

相手はあなたをつまらないと思わせようとしているわけではありません。ただ、自分の話をするタイミングや必要性を感じていないだけ、あるいは、信頼できる相手にしか心を開かないと決めているだけ、という可能性が高いのです。

頭が悪い人のしゃべり方の特徴とは

「話さない=思考が浅い、頭が悪い」というのは、社会に根強く残る大きな偏見です。むしろ、内向的な人や慎重な人は、言葉を発する前に頭の中で情報を整理し、多角的に物事を捉え、思考を巡らせています。沈黙は「思考停止」のサインではなく、「思考中」のサインなのです。

そのため、言葉数は少なくても、その一言が非常に的確で、議論の本質を突いていることも少なくありません。一方で、話がまとまらなかったり、結論が見えなかったりする話し方が、他者に「頭が悪い」という誤解を与えてしまうこともあります。しかし、それは「話し方のスキルや癖」の問題であり、その人の知性や能力とは全く別の話です。「話さない」という表面的な行動だけで、相手の価値を安易に判断しないように心がけることが大切です。

自分から話さない人と疲れずに関わるコツ

では、自分から話さない人とは、どうすれば疲れずに良好な関係を築けるのでしょうか。相手を無理に変えようとするのではなく、少しだけこちらの視点や関わり方を変えるのが、心地よい関係への近道です。

話しかけないと話さない人にどう接する?

話しかければきちんと返事はしてくれるけれど、自分からは決して話しかけてこない人。そんな相手には、「完璧で理想的な会話のキャッチボール」を期待しすぎないことが何よりも大切です。

- 期待値を下げる: 「会話を盛り上げなければ」「沈黙は悪だ」というプレッシャーを手放しましょう。「挨拶+一言」でも立派なコミュニケーションです。1往復のやり取りで十分、と考えるだけで心は驚くほど軽くなります。

- クローズド・クエスチョンから始める: 「はい/いいえ」や、一言で答えられる簡単な質問から始めると、相手も返答のハードルが下がります。「今日のランチ、もう決めましたか?」「この資料、見ました?」など、気軽な質問から始めてみましょう。もし相手の反応が悪くなければ、「〇〇さんはどう思う?」と少しだけオープンな質問に繋げるのも良いでしょう。

- 沈黙を恐れない: 沈黙は気まずいものではなく、「言葉を介さずに一緒にいるだけで共有できる時間」と捉え方を変えてみましょう。例えば、同じ空間で静かにコーヒーを飲んだり、窓の外の景色を眺めたり。無理に話題を探さなくても、その穏やかな時間を共有できていること自体に価値があるのです。

話しかけないと話さない人は本当にめんどくさいのか?

「正直、めんどくさい」と感じてしまうのは、あなたが「会話とは、お互いに積極的に話題を提供し、共感し合うべきものだ」という理想や価値観を強く持っているからかもしれません。その感情自体は、自然なものであり、決して悪いものではありません。

大切なのは、「なぜ自分はめんどくさいと感じるのだろう?」と自分の心に問いかけ、向き合ってみることです。「自分ばかりが努力しているように感じるから?」「相手に拒絶されているように感じるから?」と掘り下げることで、自分の理想のコミュニケーション像に気づくことができます。それに気づくだけで、相手に過度な期待をせず、ありのままの相手を「自分とは違うタイプの人」として受け入れやすくなります。

職場で必要以上に話さない人との向き合い方

職場では、円滑な業務遂行のために、一定のコミュニケーションが求められます。必要以上に話さない同僚や部下には、どう接すればよいのでしょうか。

- 業務とプライベートを明確に切り分ける: 報告・連絡・相談といった業務上必要な会話は確実に行う、というルールを共有します。それ以外の雑談は無理強いしない、という線引きが、お互いのストレスを減らします。

- 心理的安全性を確保する: 「どんな意見を言っても、人格攻撃されたり、馬鹿にされたりしない」「安心して発言できる」という雰囲気を作ることが何よりも重要です。特に、上司やリーダーが「話してくれてありがとう」という傾聴の姿勢を見せることで、無口な人も少しずつ発言しやすくなります。会議で発言がなくても、その後のチャットで良い意見をくれるなど、彼らなりの貢献の仕方があることを認識しましょう。

- 文字でのコミュニケーションを積極的に活用する: 口頭での即興的なやり取りが苦手な人も、チャットやメールなら自分のペースで考えをまとめて発信できる場合があります。相手の得意なコミュニケーション方法に合わせてみるのも、有効な配慮です。

自分から話題を振らない男の心理を解剖する

特に男性の中には、「目的のない会話」そのものが苦手な人が少なくありません。女性がプロセスや共感を重視した会話を楽しむのに対し、男性は問題解決や情報交換といった「結論」を会話の目的と捉えがちです。また、「男は弱音を吐くべきではない」といった社会的なプレッシャーから、自分の感情やプライベートな話をすることに抵抗を感じる人もいます。

そのため、明確な用事がなければ自分から話題を振らないこともあります。それはあなたへの関心がないのではなく、単に「話す必要性を感じていない」だけかもしれません。「話す量=愛情や関心の大きさ」と短絡的に結びつけず、コミュニケーションにおける男女の価値観の違いとして理解することが、無用なすれ違いを防ぐ鍵となります。

知恵袋から学ぶ、沈黙に疲れない関係の築き方

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトには、「無口な人との付き合い方」に関するリアルな悩みが数多く投稿されています。そこから共通して見えてくるのは、「無理に話させようとしない関係」こそが、最終的に深く、強い信頼につながるという事実です。

- 「話さなくても一緒にいて楽」という関係をゴールに設定する

- 会話以外の共通点(一緒にパズルを完成させる、同じ音楽を聴く、隣でそれぞれ読書をするなど)でつながる時間を持つ

- 相手のペースを最大限に尊重し、もし相手から話したくなった時には、何よりも優先して真摯に耳を傾ける

言葉を交わさなくても、同じ空間や穏やかな時間を共有することで、心地よい関係は築けます。沈黙もまた、二人の間にある大切なコミュニケーションの一つであり、深い信頼の証でもあるのです。

自分から話さない人に疲れてしまうのは、あなたの心が狭いからでも、コミュニケーション能力が低いからでも決してありません。その疲れの多くは、「会話はこうあるべきだ」という無意識の思い込みや、相手への過度な期待から生まれています。

相手を無理に変えようとするのではなく、まずは「そういう特性の人なんだ」と理解し、ありのままを受け入れること。そして、完璧な会話を目指すのをやめ、自分自身の期待値を少しだけ下げてみること。自分の視点を変えることは、人間関係において最もパワフルなスキルの一つです。

たったそれだけで、あなたの心は驚くほど軽くなるはずです。沈黙を恐れず、言葉以外のつながりを大切にすることで、より深く、穏やかで、本質的な人間関係を築いていってください。

自分から話さない人に疲れると感じる理由とその対処法

- 自分から話さない人は内向的な性格やHSP気質が原因であることが多い

- 会話のキャッチボールが成立しないと精神的な負担感が増す

- 相手の感情が読みづらく、無意識に気を遣いすぎて疲れる

- 「つまらない」と感じるのは自己開示への期待が原因である

- 話さないことを「頭が悪い」と誤解するのは偏見に基づいている

- 沈黙は思考中のサインであり、必ずしも否定的ではない

- 相手に理想的な会話を求めすぎるとストレスになる

- クローズド・クエスチョンや短いやり取りから始めると関係が楽になる

- 沈黙を共有する時間も信頼関係の一部と捉えることが大切

- 職場では無理な雑談よりも業務優先の対応が有効である

- 男性は目的のない会話に苦手意識を持つことが多い

- 無理に話させようとしない姿勢が信頼関係を深める鍵になる

コメント