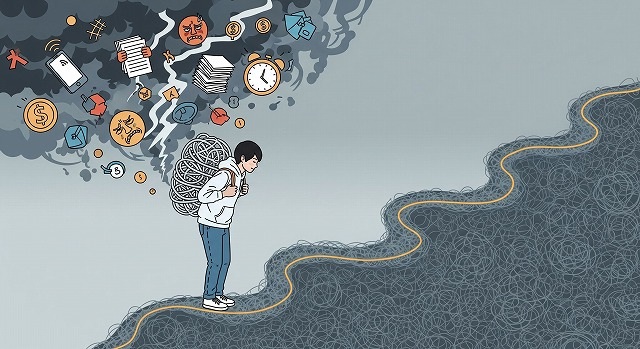

心労がたまると、自分でも気づかないうちに精神的に疲れている人の特徴が表れたり、心労がたたったときの症状として頭痛や不眠が現れたりします。さらに進むと、心が限界に達しているサインや心が壊れている人の特徴が出てくることもあります。こうした状態を放置すると、ストレスが限界に達した時に出る症状が重くなり、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。この記事では、心労がたまる言い換えや例文を交えつつ、ストレスが限界に達した時の対処法や女性に多いストレスからくる症状、そして心労とストレスの違いやストレスが溜まっている人の行動、さらにはストレス限界で倒れる前に知っておきたいことまでを詳しく解説します。心の疲れに悩んでいる方が、自分の状態を理解し、少しでも安心できるヒントを見つけられる内容になっています。

心労がたまる原因や精神的に疲れている人の特徴を理解できる

心労がたたったときや心が限界に達したときの症状を把握できる

心労とストレスの違いや女性特有の症状について知識を深められる

ストレス限界で倒れる前にできる対処法と予防法を学べる

心労がたまる原因と基本理解

日々の生活の中で、気づかないうちに心が疲れていることはありませんか。心労がたまると、体だけでなく気持ちも重たくなり、ちょっとしたことに反応しすぎてしまうことがあります。ここでは、心労がたまるときに表れる特徴や症状、危険なサインについて整理しながら、自分や身近な人の状態を理解できるようにしていきましょう。

精神的に疲れてる人の特徴とサイン一覧

精神的に疲れているときは、普段なら気にならないことに強く反応してしまうことがあります。例えば、集中力が続かなくなったり、ちょっとした失敗で大きな不安を感じたりするのです。人と会うのが面倒になり、一人で過ごす時間を増やそうとすることも少なくありません。

また、眠っても疲れが取れない、ため息が増える、趣味や好きだったことに興味が持てなくなる、といった変化もサインとして現れます。これらは「心が少し弱っているよ」という体と心からのメッセージかもしれません。無理に元気を出そうとせず、まずは「今、自分は疲れているんだな」と気づくことが回復への第一歩です。

心労がたたったときに現れる具体的な症状

心労が積み重なると、具体的な症状として体や心に出てきます。代表的なのは、頭痛や肩こり、胃の不調、寝つきの悪さなどです。こうした不調は、検査をしても原因が見つからないことも多く、実は心の疲れが影響しているケースがあります。

心の面では、不安感が強くなったり、イライラが続いたりすることがあります。人との関わりを避けるようになり、以前は楽しめていたことが「どうでもいい」と感じられることもあります。小さな失敗をきっかけに自分を強く責めてしまうのも特徴のひとつです。

こうした症状は「少し休めば治る」と軽く考えがちですが、実際には放っておくと長引くことが少なくありません。症状に気づいたときは、心をいたわるタイミングと考えることが大切です。

心が限界に達している危険サインの見極め方

心の疲れが一定の段階を超えると、危険なサインが出てきます。例えば、何をしても楽しめない、涙が止まらない、強い不安感に襲われる、という状態です。睡眠も浅くなり、夜中に何度も目が覚めたり、逆に過眠になったりすることもあります。

「朝起きることがつらい」「仕事や学校にどうしても行けない」と感じるときは、心が限界に近づいている証拠です。さらに「消えてしまいたい」という気持ちが出てきた場合は、すぐに専門家へ相談する必要があります。

危険サインは「弱さ」ではなく、「心が助けを求めているSOS」です。気づけたこと自体が大切な一歩であり、早めに支援を受けることで回復への道が開けます。

心が壊れている人の特徴と初期兆候

心が壊れてしまう段階に至ると、周囲から見ても普段と違う様子が目立つようになります。例えば、会話が極端に減り、感情の起伏がほとんど見られなくなることがあります。表情が乏しくなり、他人や物事への関心が薄れていくのも特徴です。

初期の兆候としては、「話しかけても反応が鈍い」「好きなことに全く興味を示さない」「生活リズムが崩れている」などがあります。本人が自覚できない場合もあるため、家族や友人など周囲の人が変化に気づいてあげることが重要です。

この段階に入っているときは、自力での回復は難しいことが多いです。だからこそ、周囲が早めに声をかけ、専門機関に相談することが大きな助けになります。

心労がたまるときの対処と予防法

心労は、放っておくと心と体に深刻な影響を及ぼすことがあります。しかし、早めに気づき、適切な方法で対処することで悪化を防ぐことができます。ここでは、ストレスが限界に達したときに現れる症状や、そのときの対処法、さらに予防のためのセルフケアについて一緒に見ていきましょう。

ストレスが限界に達した時に出る代表的な症状

ストレスが限界に達すると、体や心はわかりやすいサインを出してくれます。体のサインとしては、頭痛、動悸、吐き気、胃の不快感、不眠などが典型的です。これらは自律神経の乱れからくることが多く、休んでも改善しないことがあります。

心のサインとしては、気分が沈んで涙が止まらない、焦燥感が強くて落ち着かない、思考がまとまらないといった状態があります。行動面では、飲酒量が増える、過食や拒食が見られる、衝動的に物を買うなどの変化が起こりやすくなります。

これらの症状が複数続いている場合は「限界に近づいているよ」という心と体からのメッセージかもしれません。

ストレスが限界に達した時の即効性ある対処法

限界を感じたときに、すぐにできる対処法があります。例えば、深くゆっくり呼吸をしてみるだけでも、交感神経の高ぶりを抑えて心が落ち着くことがあります。軽いストレッチや短い散歩も、心身をリセットする助けになります。

また、「今の状況を言葉にする」ことも大きな効果があります。紙に気持ちを書き出す、信頼できる人に少し話すだけでも、心の重さが和らぐことがあります。ただし、これらは一時的な対処に過ぎません。本当に必要なのは、根本的な原因と向き合う時間を持つことです。

ストレスからくる症状女性に多い特徴

女性はホルモンの影響も受けやすいため、ストレスが体調に現れやすい傾向があります。例えば、生理不順や生理痛の悪化、肌荒れ、強い冷えやのぼせといった症状が出やすいとされています。

また、女性は「周囲に迷惑をかけたくない」という気持ちから、無理を重ねてしまうことが多いです。その結果、自分でも気づかないうちに心労が限界に達してしまうケースがあります。

大切なのは「女性だから仕方ない」と我慢せず、体調の変化をきちんと受け止めることです。小さな変化を見逃さないことが予防につながります。

心労とストレスの違いを徹底比較

「ストレス」と「心労」という言葉は似ていますが、実は意味合いが少し違います。ストレスは外部からの刺激によって生じる反応を指し、人間関係や仕事の負担などが原因になります。一方、心労はそのストレスが心に蓄積され、消耗してしまった状態です。

整理すると以下のようになります。

項目 ストレス 心労

原因 外部からの刺激 ストレスの蓄積

状態 心身の緊張反応 精神的な疲労感

影響 一時的な不調 長引く心の疲れ

対処 発散や休息 休養+心のケア

この違いを理解することで、自分が「ストレスを感じている段階」なのか「心労がたまっている段階」なのかを判断しやすくなります。

ストレスが溜まっている人の行動パターン

ストレスが溜まっている人には、共通する行動が見られることがあります。例えば、ため息が増える、スマホをだらだら眺める時間が長い、衝動的に買い物をしてしまう、人との約束を断りがちになるなどです。

こうした行動は「ストレスから逃げたい」という気持ちが無意識に出ているサインでもあります。自分や周囲にこのような行動が見られたら、「心が疲れているかも」と気づくことが大切です。

ストレス限界で倒れる前に知るべき注意点

ストレスが限界を超えると、体が突然SOSを出すことがあります。立ちくらみやめまい、激しい動悸、吐き気、強い倦怠感などです。中には突然倒れてしまうケースもあります。

倒れる前には必ず「予兆」があります。それを見逃さずに「おかしいな」と思ったら、無理をやめて医療機関に相談することが大切です。自分の体を守れるのは、自分の小さな気づきです。

心労がたまるときに実践したい効果的なこと

1 心労をためないためには、日常の小さな工夫が役立ちます。

2 睡眠のリズムを整える

3 栄養バランスの取れた食事を意識する

4 軽い運動を生活に取り入れる

5 趣味やリフレッシュできる時間を持つ

6 信頼できる人に気持ちを話す

そして「自分の心に無理をさせない」ことを何よりも大切にしてください。心労は気づかないうちに進んでしまうものですが、小さな違和感に耳を傾ければ、限界を迎える前に立ち止まることができます。

心労がたまるときに理解しておきたい重要ポイント:まとめ

心労がたまるとは精神的な疲労が蓄積した状態である

精神的に疲れている人は集中力の低下や人付き合いの回避が見られる

心労がたたると頭痛や胃の不調、不眠などの症状が出る

危険サインは涙が止まらないことや強い不安感である

心が壊れている人は感情の起伏が乏しく関心が薄れる

心労がたまる言い換えには精神的に消耗するなどがある

例文ではビジネスや日常で自分の状態を表現できる

ストレスが限界に達すると動悸や吐き気などが現れる

限界時の対処法は呼吸法や短い休息で一時的に和らぐ

女性はホルモンの影響で生理不順や肌荒れが出やすい

ストレスと心労は原因と状態が異なり混同しないことが大切である

ストレスが溜まる人はため息や衝動買いなど行動に変化が出る

倒れる前には強い倦怠感やめまいなどの予兆がある

睡眠や食事、運動など生活習慣を整えることが予防につながる

信頼できる人に相談し専門機関を活用することが回復の鍵である

TRUE EYE(心理学と人間関係の深層ブログ)へ

コメント