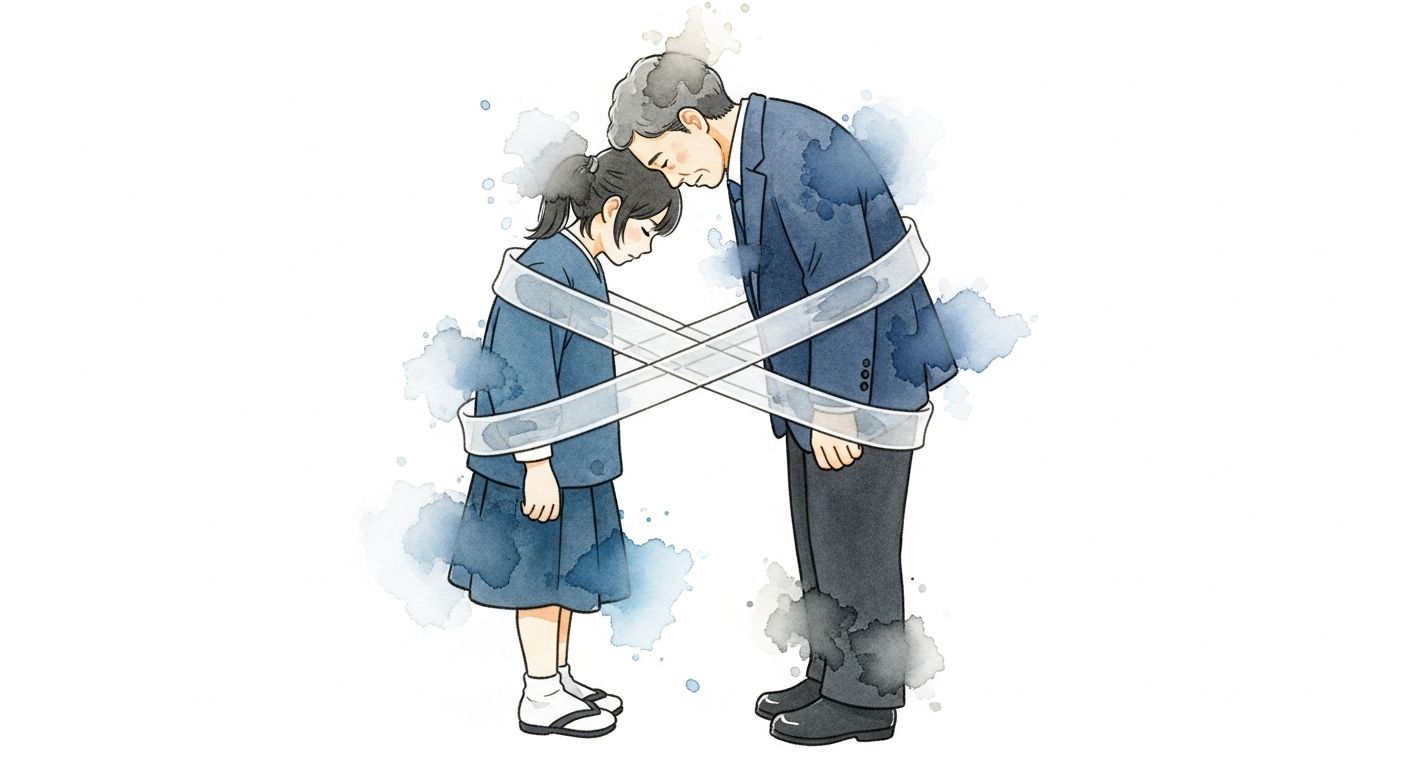

親子の関係は、誰にとっても特別で深い絆を感じるものです。けれども、その愛情が強すぎるあまり、知らず知らずのうちにお互いを縛り合ってしまうことがあります。共依存親子は、一見仲が良く見えても、心の奥では苦しみや息苦しさを抱えていることが少なくありません。

親の期待に応えようと頑張りすぎてしまう子ども。子どもを心配するあまり、自分の感情や生きがいを子どもに託してしまう親。そんな二人の間では、愛情がいつの間にか依存へと変わり、やがて深刻な末路を迎えることもあります。

この記事では、共依存している親子の特徴や、子供に依存する母親の心理、共依存の精神状態や行動パターンを分かりやすく解説します。そして、共依存親子がどのような末路をたどるのかを丁寧にひもときながら、そこから抜け出し、自分らしく生きるための方法を一緒に考えていきましょう。

あなたが「もう親との関係に疲れた」「でも嫌いになりたくない」と感じているなら、このページが少しでも心を軽くし、自立と安心を取り戻すきっかけになれたら幸いです。

共依存親子に見られる特徴と心理的な仕組み

子供に依存する母親が抱える心の背景と原因

共依存がもたらす末路と親子関係に潜む怖さ

共依存から抜け出し自立と安心を取り戻す方法

共依存親子の末路とは?現実

親子の絆は深く、かけがえのないものです。しかしその絆が強すぎると、愛情が依存にすり替わり、互いに苦しめ合う関係に変わってしまうことがあります。ここでは、共依存親子がどのような形で心のバランスを崩し、どのような末路に至ってしまうのかを丁寧に見ていきましょう。

共依存している親子の特徴を解説

共依存親子は、外から見るととても仲が良く見えるものです。常に一緒に行動し、互いを思いやる姿は愛情にあふれているように見えます。しかしその実態は、「自立を妨げるほどの密着関係」であることが少なくありません。

特徴としてよく見られるのは、以下のようなものです。

- 親が子どもの選択に過度に口出しする

- 子どもが親の顔色を伺って自分の意見を持てない

- お互いが相手の感情を優先しすぎて疲れてしまう

健全な親子関係では、「愛情」と「自立」が両立します。しかし共依存の関係では、親が子の人生を自分の延長として扱い、子もまた親を安心のよりどころにしてしまうため、互いに自立するきっかけを失っていくのです。

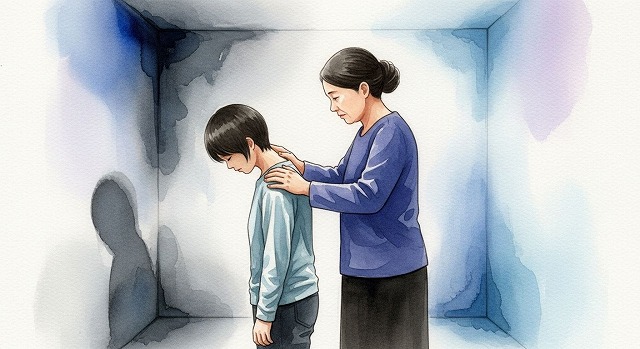

子供に依存する母親の特徴と心理

母親が子どもに強く依存する背景には、「自分の人生を子どもに重ねてしまう心理」があります。夫婦関係の不和や孤独感、自己肯定感の低さなどが原因で、母親は子どもに愛情のすべてを注ぎ込み、心の支えを求めるようになります。

子どもが少しでも離れようとすると、不安や怒りがこみ上げ、「どうして冷たいの?」と感情的になることもあります。これは母親自身が「自分が愛されなくなるのではないか」という恐れに支配されているためです。

こうした心理は、母親だけの問題ではなく、長年の家庭環境や社会的背景も関係しています。母親が「この子のために生きるしかない」と感じるほどに、共依存は強まっていくのです。

共依存の精神状態のサイン

共依存の状態では、心のバランスが常に不安定になりやすくなります。代表的なサインとして、次のようなものが挙げられます。

- 相手の機嫌や感情に過剰に影響される

- 自分の気持ちを表現することに罪悪感を抱く

- 「親を悲しませてはいけない」と強く思い込む

- 自分の意思より相手の期待を優先してしまう

これらの心理は、親子の心の境界線があいまいなときに現れやすくなります。

とくに「親が悲しむから」「親をがっかりさせたくない」という思いが強いほど、子どもは自分の感情を押し殺し、無意識のうちに共依存のサイクルを繰り返してしまうのです。

共依存者の行動パターンの実例

共依存者には一定の行動パターンがあります。

たとえば次のような傾向です。

| 行動傾向 | 内容の例 |

|---|---|

| 支配型 | 親が子の予定・選択をすべて決めようとする |

| 従属型 | 子が親の意見に逆らえず自己主張できない |

| 同調型 | 親と同じ感情・意見を持つことで安心を得ようとする |

| 回避型 | 対立を避けるために自分の本音を隠す |

これらの行動は、いずれも「相手を失う怖さ」から生じています。 本当は自分らしく生きたいのに、相手のためを思うあまり、自分を犠牲にしてしまうのです。

子供が大人になっても依存し続ける親の実態

共依存が長く続くと、子どもが成人しても親が支配をやめられなくなります。 「お金の援助」「生活の口出し」「結婚への干渉」などがその典型です。 親自身も、子どもを手放すことに強い不安を感じています。 「この子がいないと私は寂しい」「面倒を見ていれば安心」と思い込み、子の人生に深く介入してしまいます。 その結果、子どもは社会的自立の機会を逃し、親も老後に不安を抱える「共倒れ」状態へと進行するケースもあります。

共依存親子の怖さを可視化

共依存の一番の怖さは、「お互いが苦しいのに、離れられない」という点にあります。 愛情のつもりが、いつの間にか相手の自由を奪う鎖になってしまうのです。 親は「あなたのため」と言いながら支配し、子どもは「親を悲しませたくない」と従う。 この構図が続く限り、どちらも幸せにはなれません。 最終的に訪れる末路は、「孤立」「心の疲弊」「人生の停滞」です。 けれどもこの状態は、気づきと行動次第で変えられるものでもあります。

共依存親子の末路を変える道

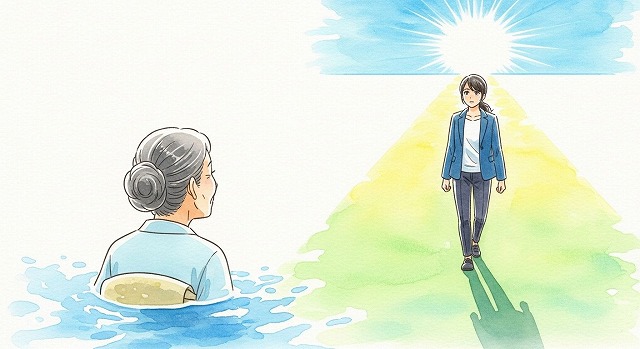

共依存の関係は、決して絶望的なものではありません。 親子がお互いに「相手の人生を尊重する」意識を持つことで、新しい関係を築くことができます。 ここからは、共依存から抜け出し、心の回復と自立を取り戻すためのステップを見ていきましょう。

共依存はなぜいけないを整理

共依存は、相手の人生を支配したり、自分の幸せを犠牲にしたりする関係です。 表面的には「愛情」に見えても、実際には相手を苦しめる構造を生み出します。 愛は相手の成長を支えますが、依存は相手の成長を止めてしまいます。 親子であっても、互いが一人の人間として尊重される関係でなければ、心は次第に疲弊していくのです。

依存的な親が子供を共依存者にする構図

依存的な親は、「子どもが幸せでなければ自分も不幸」と考えがちです。 そのため、子どもの選択や感情に過度に介入し、子どもに「罪悪感」や「責任感」を植え付けてしまいます。 結果として、子どもは自分で判断する力を失い、親の期待に応えることだけを目的に生きるようになります。 この構図を断ち切るには、「親の課題」と「自分の課題」を分ける意識が欠かせません。

共依存の強い母親の改善ヒント

共依存を弱める第一歩は、母親が「自分自身の人生を取り戻す」ことです。 子ども中心の生き方から、自分の時間・趣味・人間関係を再構築することで、心のバランスが整っていきます。 また、「子どもを信じて見守る勇気」を持つことも大切です。 子どもが困難を経験することも、成長のために必要な過程。 母親がその成長を妨げず、見守る姿勢を持つことで、親子の絆はより健全な形に変わります。

我が家に依存する迷惑親子の実例

たとえば、近所や親族の中に「何でも親が決めてしまう家庭」や「親が常に付き添う成人の子ども」がいると、周囲も距離を置きがちになります。 そのような関係は、本人たちだけでなく周囲にも影響を及ぼすのです。 他者から見た「迷惑親子」の姿を客観的に捉えることで、共依存の危険性をより現実的に理解できます。 「自分たちは大丈夫」と思っている家庭ほど、気づかぬうちに同じ道をたどっていることが少なくありません。

共依存親子から抜け出す方法と末路超克

共依存を乗り越えるためには、次の3つのステップが鍵となります。

- 気づくこと

- — 自分が共依存の関係にいることを認める

- 境界線を引くこと

- — 親と自分の感情・課題を分ける

- 自分の人生を生きること

- — 「親がどう思うか」ではなく「自分がどうしたいか」で決める

罪悪感を手放し、信頼できる人や専門家に相談することで、少しずつ心の自由が戻ってきます。 共依存の末路は、気づきと行動によって変えられます。 あなたが自分らしく生きる決意をした瞬間から、新しい人生は始まるのです。

共依存親子の末路から学ぶ 自立と心の回復の道

- 共依存親子は愛情が依存に変わりやすい関係である

- 親の干渉や支配が子どもの自立を妨げてしまう

- 子どもは親の期待を優先し自分の感情を押し殺してしまう

- 母親の孤独や自己否定が子どもへの依存を強める

- 共依存は罪悪感と無価値感の悪循環を生む構造である

- 親子が互いに支配と服従の関係を繰り返すことで疲弊する

- 大人になっても依存が続くと8050問題など社会的影響も出る

- 共依存の怖さは相手を失うことへの恐怖から抜け出せない点である

- 愛情と依存の違いを理解し境界線を引くことが鍵となる

- 親が子を信じて見守る姿勢が関係修復の第一歩となる

- 子どもは自分のしたいを主語にして決断する力を取り戻す

- 共依存親子の末路は気づきと行動によって変えられる