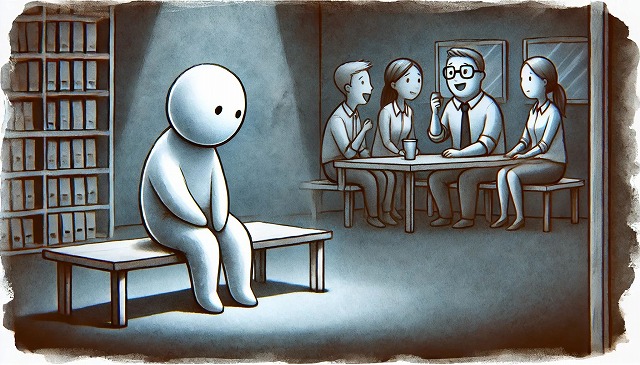

聞こえるように悪口を言う人の末路は、信頼を失い、最終的に孤立することがほとんどです。職場や人間関係において、他人を貶める発言を繰り返すと、その場では共感を得られることがあっても、長期的には自分の評価を下げる原因になります。悪口を言う心理の裏には劣等感やストレス発散の欲求が隠れており、無意識のうちに自分自身の立場を危うくしているのです。本記事では、聞こえるように悪口を言う人の心理、職場や人間関係への影響、そして待ち受ける末路について詳しく解説し、適切な対処法も紹介します。

聞こえるように悪口を言う人は、劣等感やストレス発散のために他人を攻撃している

職場での悪口は信頼を失い、最終的には孤立や評価の低下につながる

悪口を続けると脳や精神面にも悪影響を与え、ネガティブ思考が強化される

悪口を聞いたときは、冷静に受け流しつつ、必要なら証拠を残して対処するのが有効

聞こえるように悪口を言う人の末路とは?なぜ彼らは孤立するのか

悪口を言う人が直面する社会的影響

悪口は脳を萎縮させる?科学的根拠

悪口を言いふらす人の特徴とは?

聞こえるように悪口を言う人への一般的な対処法

聞こえるように悪口を言う人の心理

悪口を公然と言う人は、単なる「性格が悪い人」ではなく、深層心理にさまざまな動機を抱えています。彼らの多くは、劣等感を抱えており、自分の価値を他者と比較することで保とうとします。悪口を言うことで、一時的に自分が優位に立ったように感じることができるのです。

また、悪口はストレス発散の手段としても使われます。日常生活や職場での不満を解消するために、他者を攻撃することで気持ちを楽にしようとする人も少なくありません。しかし、こうした方法では根本的な解決にはならず、さらなるストレスを生む悪循環に陥りがちです。

さらに、悪口を通じて「仲間意識」を作ろうとするケースもあります。共通の敵を設定することで、周囲との結束を強めようとする心理が働くのです。しかし、こうした関係は非常に脆く、信頼関係が築かれにくい特徴があります。

悪口を言う人が直面する社会的影響

悪口を言い続けることで最も大きな影響を受けるのは「人間関係」です。周囲の人は次第に「この人は裏で自分のことも悪く言うかもしれない」と警戒し、距離を取るようになります。その結果、信頼を失い、人間関係の悪化を招くことになります。

職場においても、悪口を言うことは大きなリスクを伴います。上司や同僚の信用を失い、評価が下がるだけでなく、チームワークの妨げにもなります。最悪の場合、昇進の機会を逃したり、孤立して仕事がしづらくなったりすることもあるでしょう。

また、家庭内でも悪口が習慣化すると、家族との関係がぎくしゃくしやすくなります。親が子どもの前で他人の悪口を言うと、それを見た子どもも同じ行動を取るようになり、家庭内の雰囲気が悪化する可能性もあります。

長期的に見れば、悪口を言う人は周囲から距離を置かれ、最終的には孤立しやすくなります。人間関係が希薄になり、いざというときに誰も助けてくれない状況に陥ることもあるのです。悪口を言うことで得られる一時的な満足感は、後に大きな代償を伴う可能性が高いと言えるでしょう。

悪口は脳を萎縮させる?科学的根拠

悪口を言ったり聞いたりすることが、脳にどのような影響を与えるのか、科学的な研究でも明らかになっています。悪口は単なる言葉のやりとりではなく、脳にとって大きなストレスとなるのです。

研究によると、ネガティブな言葉を頻繁に使うと、脳の「扁桃体(へんとうたい)」が過剰に反応し、ストレスホルモンであるコルチゾールが増加します。これにより、脳の「海馬(かいば)」がダメージを受け、記憶力や学習能力の低下が引き起こされることが分かっています。海馬は感情のコントロールや思考力にも関与するため、悪口を習慣化すると感情が不安定になりやすくなるのです。

また、長期間にわたってネガティブな発言を続けると、脳の神経回路が「ネガティブ思考に慣れてしまう」状態に陥ります。その結果、物事を悲観的に捉えやすくなり、ストレスに敏感になりやすくなります。逆に、ポジティブな言葉を意識的に使うと、前向きな思考が強化され、ストレス耐性が向上することも研究で示されています。

悪口は一時的なストレス解消になるかもしれませんが、長期的には脳の健康を損なうリスクがあるため、意識的にポジティブな言葉を増やすことが大切です。

悪口を言いふらす人の特徴とは?

悪口を頻繁に言う人には、いくつかの共通した特徴があります。まず、彼らは特定の行動パターンを持っており、それが周囲にも影響を及ぼします。

一つの特徴として、自己肯定感の低さが挙げられます。悪口を言う人の多くは、自分に自信がなく、不安や劣等感を抱えています。そのため、他人を下げることで自分の立場を保とうとします。特に、自分より優れた人に対して嫉妬心を持ちやすく、それを悪口という形で発散することがあります。

また、悪口を言う人は「仲間を増やす」傾向があります。他人を悪く言うことで共感を得ようとし、グループ内での結束を強めることを目的とする場合もあります。しかし、こうした関係は利害が絡んでいるため、環境が変わると簡単に崩れ去ることが多いのも特徴です。

さらに、悪口を習慣化している人は、相手を選ばずに否定的な発言をするため、周囲からの信頼を失いやすい傾向にあります。「この人は、いないところで私のことも悪く言っているのでは?」と警戒され、人間関係が悪化していくのです。

悪口を言う人と関わる際には、巻き込まれないように距離を置くことが重要です。また、必要以上に共感せず、冷静に対応することで、不要なトラブルを避けることができます。

聞こえるように悪口を言う人への一般的な対処法

聞こえるように悪口を言う人に対して、感情的に反応してしまうと相手の思うつぼです。冷静かつ賢く対処することが、ストレスを減らし、無駄なトラブルを避けるカギになります。ここでは、一般的に有効とされる対処法を紹介します。

無視することの効果とデメリット

悪口を言う人の多くは、相手の反応を期待しています。無視することで「効かない相手」と認識され、ターゲットにされにくくなる効果が期待できます。特に、職場や学校などの環境では、「聞こえないふり」や「気にしていない態度」を取ることが有効です。

ただし、無視し続けることで相手の攻撃がエスカレートする場合もあります。悪口を言う人は、相手が反応しないとさらに強い言葉を使うことがあるため、状況を見極めながら適切な対応を考える必要があります。

冷静に受け流すテクニック

悪口を言われたときに、感情的にならず冷静に受け流すことが大切です。例えば、「そういう考え方もあるんですね」といったニュートラルな返答をすると、相手はそれ以上攻めづらくなります。また、「そうなんだ、知らなかったよ」と軽く流すのも一つの方法です。

さらに、相手の言葉にユーモアを交えて返すと、場の雰囲気を和らげることができます。「そんなに私に興味を持ってくれて嬉しいよ!」と冗談交じりに返すことで、相手の攻撃性を和らげることもできるでしょう。

適切な距離を保ちつつ、関係を悪化させない方法

悪口を言う人とは、できるだけ適切な距離を保つことが重要です。しかし、完全に関係を断つのが難しい場合(職場や学校など)もあります。その場合は、必要最低限のコミュニケーションを保ちつつ、深く関わらないようにするのが賢明です。

また、周囲の信頼できる人と良好な関係を築いておくことで、悪口を言われても影響を最小限に抑えることができます。悪口を言う人は、孤立している相手をターゲットにしやすいため、人間関係をしっかり築いておくことも大切です。

最終的には、自分の精神的な健康を守ることが最優先です。必要ならば、上司や先生、信頼できる第三者に相談し、適切な対処を検討しましょう。

聞こえるように悪口を言う人の末路は悲惨?避けられない運命とは

人の悪口ばかり言う人の育ちと家庭環境

職場で自分の悪口を聞いたときの対処法

聞こえるように悪口を言う人はパワハラ?

悪口は自分に返ってくるって本当?

悪口を言う人に起こる具体的な因果応報事例

「悪口を言うこと」は一時的なストレス発散や自己防衛の手段になることがありますが、長期的には自分に返ってくるケースが多く見られます。ここでは、悪口を言い続けた結果、実際に起こった因果応報の事例を紹介します。

人間関係の破綻と孤独の現実

悪口を言い続ける人は、周囲からの信頼を失い、人間関係が悪化していきます。例えば、職場で同僚の悪口を頻繁に言っていた人が、次第に周囲から距離を置かれ、気づいたときにはランチに誘われなくなったり、業務の相談相手がいなくなったりすることがあります。「気がつけば、自分が孤立していた…」という状況は、悪口の常習者にとってよくある末路の一つです。

過去の発言がトラブルに発展するケース

インターネットやSNSが普及した現代では、過去の発言が思わぬ形で掘り返され、トラブルに発展することがあります。芸能人や有名人が過去に投稿した誹謗中傷の発言が原因で謝罪に追い込まれたり、失職するケースも少なくありません。また、職場や学校でも、「○○さんがあなたの悪口を言っていたよ」という情報が回り、対人トラブルに発展することもあります。

仕事や家庭で信用を失う事例

仕事の場面では、悪口を言い続けた結果、信頼を失い、昇進や重要なプロジェクトから外されることがあります。「あの人は他人の悪口ばかり言っているから、チームワークを乱す」と判断されると、社内での評価が下がり、キャリアに悪影響を及ぼすのです。

家庭でも、配偶者や子どもに対して頻繁に悪口を言うと、家庭内の雰囲気が悪化し、最終的には離婚や家族関係の破綻につながることがあります。特に、親が常に悪口を言っている家庭では、子どもが「他人を信用しない」「ネガティブな発言が当たり前」といった価値観を持ち、将来的に人間関係のトラブルを抱えるリスクが高まります。

人の悪口ばかり言う人の育ちと家庭環境

悪口を頻繁に言う人の背景には、幼少期の家庭環境や育ちが関係していることが多いです。子どもの頃に身についた言動のパターンは、大人になってからも無意識に続けてしまうものです。

悪口を習慣化する背景にある家庭環境

家庭内で常にネガティブな会話が飛び交う環境で育った人は、悪口を「普通の会話」として認識していることがあります。例えば、親が日常的に他人の批判や悪口を言う家庭では、子どもも自然とその話し方を模倣し、大人になってからも悪口を言うのが当たり前になってしまうことが多いです。

幼少期の経験が人格に与える影響

子どもは親の言動を見て学ぶため、親が悪口を言う環境で育つと「他人を貶めることで優位に立とうとする」思考が身についてしまうことがあります。また、親から過度に批判されて育った場合、自分に自信が持てず、他人を攻撃することで自己肯定感を保とうとする傾向が見られます。

逆に、愛情深い家庭で育った人は、他人を尊重し、共感力を持つことができるため、悪口を言うことが少なくなります。つまり、幼少期の家庭環境が、その後の人間関係のあり方に大きく影響を及ぼすのです。

社会的な価値観の違いと悪口の関係

育った環境だけでなく、属する社会や文化の影響も大きいです。例えば、競争が激しい環境では、他人を蹴落とすために悪口を言うことが当たり前になっているケースもあります。一方で、協調性を重視する文化では、悪口を言うことが忌避されるため、そのような行為を避ける傾向にあります。

悪口を言う人の育ちを理解することで、「この人はこういう環境で育ったから、こういう考え方をするのか」と冷静に捉えられるようになります。そして、自分自身が悪口を言わないようにするためには、ポジティブな環境に身を置き、良い人間関係を築くことが重要です。

職場で自分の悪口を聞いたときの対処法

職場で自分の悪口が聞こえてくると、ショックを受けたり、怒りを感じたりするものです。しかし、感情的に反応するのではなく、冷静に対処することが大切です。ここでは、悪口を聞いたときの適切な対応方法を紹介します。

冷静に状況を分析する重要性

まず、悪口を言っているのが誰なのか、その内容はどの程度深刻なのかを冷静に分析しましょう。「一時的な愚痴」なのか「執拗な中傷」なのかを見極めることが重要です。感情的になって即座に反撃すると、自分の評価を下げる可能性があります。

上司や人事に相談するタイミング

悪口が業務に支障をきたすレベルになった場合、上司や人事部に相談することを検討しましょう。ただし、単なる不満レベルの話を持ち込むと「この人はクレーマーだ」と思われる可能性もあるため、慎重に判断することが必要です。

証拠を残しながら対策を考える方法

悪口がエスカレートし、明らかに誹謗中傷やパワハラに該当する場合、証拠を残すことが重要です。メモを取る、録音する(法的に認められる範囲で)、メールやチャットの記録を保存するなど、客観的な証拠を集めておくと、相談や法的措置を検討する際に役立ちます。

聞こえるように悪口を言う人はパワハラ?

職場で聞こえるように悪口を言う行為は、単なる陰口とは異なり、パワハラに該当する可能性があります。ここでは、パワハラの定義と、悪口がどのように該当するのかを解説します。

パワハラに該当するケースと法律上の解釈

パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。悪口が以下のような場合、パワハラに該当する可能性があります。

- 業務に支障をきたすレベルで悪口を言われる

- 聞こえるように悪口を言い続け、精神的苦痛を与える

- 会社の評価や人間関係に悪影響を与える意図が明確である

これらの行為が継続的に行われると、パワハラとして認定され、会社側に対策を求めることができます。

言葉の暴力が職場環境に与える影響

悪口や中傷が常態化した職場では、社員の士気が低下し、業務効率が悪化します。また、被害者だけでなく、周囲の同僚も「次は自分がターゲットにされるのでは?」と萎縮し、働きにくい環境になります。その結果、企業全体の生産性や評判に悪影響を及ぼすことになります。

パワハラ被害を受けた際の対応策

パワハラを受けた場合、まずは証拠を確保し、上司や人事部に相談しましょう。会社が適切な対応を取らない場合、労働基準監督署や弁護士に相談することも選択肢の一つです。メンタル面での影響が大きい場合は、心療内科の診断書を取得し、法的措置を検討することもできます。

悪口は自分に返ってくるって本当?

「悪口はいつか自分に返ってくる」とよく言われますが、これは単なる迷信ではなく、人間関係の法則として成立するものです。

悪口が巡り巡って自分の評価を下げる仕組み

悪口を言うことで、一時的にストレスを発散できたとしても、周囲の人は「この人は他人の悪口を言う人なんだ」と認識します。すると、信用を失い、自分の評価が下がるという負のスパイラルに陥ります。

また、悪口を言っていることが当の本人の耳に入った場合、信頼関係が崩れ、対立関係になりやすくなります。職場や学校などの閉ざされた環境では、この影響がより顕著になります。

人間関係の因果応報と長期的な影響

悪口を言い続ける人は、次第に孤立していく傾向があります。短期的には周囲の共感を得られたとしても、長期的には「この人と関わると自分も悪口を言われるかも」と思われ、徐々に距離を置かれるようになります。

また、SNSや職場の噂話などで、自分の発言が思わぬ形で拡散し、悪影響を受けるケースもあります。悪口を言った相手が昇進して上司になったり、人事権を持つ立場になったりした場合、後々大きな不利益を被る可能性もあります。

ポジティブな言動がもたらす好循環

一方で、ポジティブな発言や行動を心がけると、人間関係は良好になります。ポジティブな人の周りには自然と人が集まり、困ったときに助けてもらいやすくなります。長期的に見れば、悪口を言わずに誠実に生きることが、最も得をする生き方と言えるでしょう。

聞こえるように悪口を言う人の末路と影響

悪口を言う人は、劣等感やストレス発散のために他人を攻撃する傾向がある

悪口を続けることで周囲からの信頼を失い、最終的に孤立することが多い

職場での悪口は評価を下げ、昇進の妨げや退職の原因にもなり得る

悪口を習慣にすると脳に悪影響を与え、ストレス耐性が低下する

自己肯定感が低い人ほど他人を貶めることで優位に立とうとする

無視することは一定の効果があるが、状況によっては逆効果になる場合もある

悪口を聞いたときは冷静に対処し、証拠を残しておくのが賢明

職場での悪口がエスカレートするとパワハラとして認定される可能性がある

SNSや人間関係の変化により、悪口を言ったことが後に自分に返ってくることが多い

育った環境が悪口を言う習慣に影響を与えるケースが多い

職場で悪口を聞いた際は、感情的に反応せず上司や人事に相談するのが有効

長期的に見ると、悪口を控えポジティブな言動を心がけることが信頼を築く鍵となる

関連する記事

悪口と愚痴の違いを徹底解説!その影響と対処法とは

悪口を言わない人が賢い理由とは?信頼と成功を築く秘訣

コメント