モラルがない人の行動には、多くの場合その人の育ちが深く関係しています。

この記事では、なぜモラルがない人が生まれるのか、どんな家庭環境で育ったのか、そしてそうした人々に共通する特徴や心理的な傾向を詳しく解説します。公共のマナーを守れない、責任を回避する、共感性が乏しい──そんな振る舞いの背景には、親のしつけや愛情の与え方、一貫性のある教育の有無が影響していることが多いのです。「育ち」が人格形成にどう影響するのか、そしてモラルを育むには何が必要なのかを知ることで、自分自身や周囲の人との付き合い方、さらには子育てのヒントも得られるはずです。

モラルがない人の多くは育ちに共通する特徴がある

家庭でのしつけや親の価値観がモラル形成に影響する

モラル欠如の背景には共感力の低さや責任回避の傾向がある

モラルを育てるには一貫性ある教育と愛情が重要

モラルがない人の育ちに共通する家庭環境とは?

私たちの周りには、時として「モラルがない」と感じさせる行動をとる人がいます。なぜそのような行動をとってしまうのでしょうか?その背景には、本人の性格だけでなく、育った家庭環境が影響しているケースも少なくありません。ここでは、モラルがないとされる人の特徴や、その背景にある「育ち」との関係性を探っていきます。

自己中心的?モラルがない人の共通点

まず、モラルがないとされる人によく見られる共通の特徴を見ていきましょう。

- 利己的な行動が目立つ: 自分の利益や欲求を最優先し、他人の都合や気持ちをあまり考えません。例えば、公共の場で騒いだり、ルールを無視したりする行動に現れます。

- 共感性が低い: 相手の立場に立って物事を考えたり、感情を察したりすることが苦手です。そのため、無神経な発言で相手を傷つけてしまったり、困っている人に気づかなかったりすることがあります。

- ルールやマナーを軽視する: 社会的なルールや常識、マナーを守る意識が低い傾向があります。「自分くらい大丈夫だろう」「面倒くさい」といった理由で、規則を破ることに抵抗を感じにくいようです。

- 責任感がない: 自分の行動の結果に対する責任感が薄く、問題が起きても他人のせいにしたり、言い訳をしたりすることがあります。

これらの特徴は、周囲の人々との間に摩擦を生じさせ、信頼関係を築くことを難しくします。

なぜモラルが低くなる?育ちと性格の関係

人の性格や価値観は、生まれ持った気質だけでなく、育った環境、特に家庭でのしつけや親子関係によって大きく形作られます。モラルが低いとされる人の背景には、以下のような育ち方が関係している可能性があります。

- 過度な甘やかし・放任: 子どもの頃に何でも許され、欲しいものが手に入り、わがままが通る環境で育つと、自己中心的な考え方が身につきやすくなります。また、悪いことをしてもきちんと叱られなかったり、放置されたりすると、善悪の判断基準や我慢することを学ぶ機会を失い、責任感が育ちにくくなります。親がルールを守ることの大切さを教えなかった場合も同様です。

- 親のモラル意識の低さ: 親自身が日常的に嘘をついたり、ルールを破ったり、他人に対して横柄な態度をとっていたりすると、子どもはそれが「普通のこと」だと学習してしまいます。親は子どもにとって最も身近な規範となるため、その行動や価値観はダイレクトに影響します。

- しつけにおける一貫性のなさ: 報酬や罰の基準が曖昧だったり、親の気分によって言うことが変わったりすると、子どもは何が正しくて何が間違っているのかを判断する基準を身につけるのが難しくなります。

- 愛情不足や不適切な関わり: 親からの愛情を感じられなかったり、逆に過干渉で自主性を尊重されなかったりした経験は、自己肯定感の低下や他者への不信感につながることがあります。その結果、自分を守るために攻撃的になったり、他人を思いやることが難しくなったりする場合があります。

- 道徳教育の不足: 家庭内で「なぜ人を助けるのか」「なぜルールを守る必要があるのか」といった道徳的な対話がなかったり、他者を尊重することや感情のコントロール方法を教えられなかったりした場合、社会性が育まれにくくなります。

もちろん、育ちだけが全てではありませんが、幼少期の経験がモラル観の形成に大きな影響を与えることは確かです。

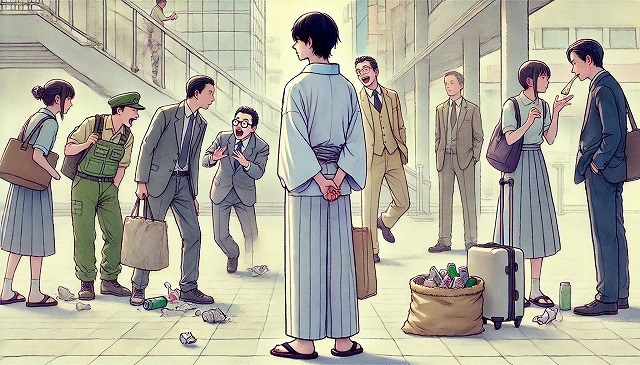

これが現実!モラルのない行動あるある

日常生活の中で「これってどうなの?」と感じるモラルのない行動、いわゆる「あるある」をいくつか挙げてみましょう。皆さんも経験があるかもしれません。

- 公共交通機関にて: 大声での会話や電話、音漏れ、座席の占領、飲食禁止場所での飲食。

- 街中にて: ポイ捨て、歩きタバコ、列への割り込み、自転車の危険運転。

- お店にて: 店員への横柄な態度、理不尽なクレーム、商品の乱暴な扱い。

- 職場にて: 時間や約束を守らない、人の悪口や噂話ばかりする、自分のミスを認めず責任転嫁する。

- SNSにて: 誹謗中傷、個人情報の晒し、デマの拡散。

これらの行動は、周りの人に不快感を与えるだけでなく、社会全体の秩序を乱すことにもつながります。

どんな人?モラルが欠けている人の正体

モラルが欠けているように見える人の行動の裏には、どのような心理や内面が隠れているのでしょうか。

- 低い自己肯定感: 自分に自信がないため、他人を見下したり、マウントをとったりすることで、自分の価値を確認しようとする心理が働くことがあります。

- 強い承認欲求: 他人から認められたいという気持ちが強すぎるあまり、目立つ行動をとったり、自分の意見を押し通そうとしたりすることが、結果的にモラルに反する行動につながるケースもあります。

- 過去のトラウマや満たされない思い: 幼少期の愛情不足や、過去にいじめや裏切りに遭った経験などが原因で、他者を信じられなくなったり、攻撃的な態度をとることで自分を守ろうとしたりすることがあります。

- 想像力の欠如: 自分の行動が他人にどのような影響を与えるのか、相手がどう感じるのかを想像する力が不足している場合があります。これは、共感性を育む経験が少なかったことなどが影響している可能性があります。

- 精神的な未熟さ: 感情のコントロールがうまくできなかったり、衝動を抑えられなかったりすることも、モラルに反する行動の一因となり得ます。

表面的な行動だけでなく、その背景にある内面的な要因を理解しようとすることも大切ですが、だからといってその行動が許されるわけではありません。

心の問題?モラル欠如の3つの特徴とは

心理的な側面から見ると、モラルの欠如には特に以下の3つの特徴が関連していると考えられます。

- 共感力の欠如: 他人の感情や状況を理解し、それに寄り添う能力が低い状態です。自分の視点からしか物事を見られず、相手の痛みに鈍感になりがちです。これは、育った環境で他者への思いやりを学ぶ機会が少なかったことなどが影響している可能性があります。

- 責任回避: 自分の行動や選択の結果に対して責任を取ろうとしない傾向です。失敗したり、問題を起こしたりした際に、素直に非を認めず、他人や状況のせいにすることが多く見られます。責任を負う経験が乏しいまま育ったことが一因と考えられます。

- 自己正当化: 自分の行動や考えが客観的に見て問題があっても、それを認めずに「自分は正しい」「仕方なかった」と思い込もうとする心理です。ルール違反や迷惑行為をしても反省することが少なく、同じ過ちを繰り返しやすい傾向があります。

これらの心理的な特徴は、多くの場合、幼少期からの経験や学習によって形成されていきます。

モラルがない人と育ちの関係と接し方

モラルがない人の背景には、育ちや環境が複雑に関係していることを理解した上で、私たちはどのように彼らと接し、また自身の、あるいは子どものモラルをどのように育んでいけばよいのでしょうか。

トラブル回避!モラルがない人の上手な対処法

身近にモラルがないと感じる人がいる場合、ストレスを感じたり、トラブルに巻き込まれたりすることもあります。上手に対処し、自分を守るための方法をいくつかご紹介します。

- 距離を置く: 最も基本的な対処法は、物理的・心理的に距離を置くことです。無理に関わろうとしたり、相手を変えようとしたりせず、必要最低限の付き合いにとどめましょう。深入りしないことが、自分の心を守る上で重要です。

- 冷静さを保つ: 相手の言動にカッとなっても、感情的に言い返したり、批判したりするのは避けましょう。火に油を注ぐ結果になりかねません。冷静に、淡々と対応するか、場合によっては受け流すことも必要です。

- 期待しない: 「きっと分かってくれるはず」「変わってくれるはず」と過度に期待すると、裏切られたときに自分が傷つくだけです。「人は簡単には変わらない」と割り切り、相手に期待しすぎないようにしましょう。

- ルールを明確にする(必要な場合): 職場など、どうしても関わらなければならない場面では、守るべきルールや、許容できる範囲(境界線)を明確に伝え、毅然とした態度で接することが有効な場合があります。

- 記録を取る(深刻な場合): 嫌がらせや迷惑行為が続くような深刻なケースでは、いつ、どこで、誰に、何をされたかを具体的に記録しておくと、後々相談する際に役立ちます。

- 第三者に相談する: 一人で抱え込まず、信頼できる上司、同僚、友人、家族、あるいは専門機関に相談しましょう。客観的な意見を聞くだけでも、気持ちが楽になったり、解決策が見つかったりすることがあります。

大切なのは、相手に振り回されず、自分の心の平穏を第一に考えることです。

将来が心配?モラルがない子どもの育ち方

子どものモラルは、一朝一夕に身につくものではなく、日々の生活の中での親や周囲の大人の関わり方によって育まれていきます。将来、子どもが社会で健全な人間関係を築き、責任ある行動がとれるように、家庭でできるモラル教育のポイントを確認しましょう。

- 親が良い手本を示す: 何よりも大切なのは、親自身が模範となることです。日常的にルールを守り、挨拶やお礼を言い、他人を思いやる姿を見せることで、子どもは自然とモラルを学んでいきます。

- 「なぜ?」を大切にする: 「ダメ!」と頭ごなしに叱るのではなく、「なぜそれがいけないのか」「他の人はどう思うか」を、子どもの目線に合わせて具体的に説明しましょう。理由を理解することで、子どもは納得し、自分で考えて行動できるようになります。

- たくさん会話する: 日常の出来事やニュース、絵本などを題材に、「どう思う?」「あなたならどうする?」と親子で話し合う時間を作りましょう。様々な価値観に触れ、考える力を養います。

- 気持ちに寄り添う: 子どもの「嬉しい」「悲しい」「悔しい」といった気持ちに共感し、受け止めてあげましょう。自分の気持ちを理解してもらう経験を通して、他人の気持ちを想像する力が育ちます。

- 体験から学ばせる: 小さなお手伝いや役割を与えることで責任感を、友達との関わりの中で譲り合いや協力を経験させることで社会性を育みます。失敗しても責めずに、どうすればよかったかを一緒に考える機会にしましょう。

- 一貫性のある態度: 親の言うこととやることが違っていたり、気分で態度が変わったりすると、子どもは混乱します。しつけにおいては、一貫した態度で接することが大切です。

家庭は、子どもが最初に社会のルールや人との関わり方を学ぶ大切な場所です。愛情を持って、根気強く関わっていくことが、子どもの健やかなモラル形成につながります。

女性がドン引き?モラルがない男性の振る舞い

恋愛や結婚において、パートナーのモラルの有無は非常に重要なポイントです。特に女性が「この人、ないな…」と感じてしまうモラルのない男性の振る舞いには、共通するパターンが見られます。

- 店員さんなどへの横柄な態度: 自分より立場の弱い人に対して、急に態度が大きくなる男性。敬意のなさは、人としての器の小ささを感じさせます。

- 公共マナーの欠如: デート中に平気でポイ捨てをしたり、電車内で騒いだりする。一緒にいるのが恥ずかしくなり、将来を考える上で不安になります。

- 平気で嘘をつく、ごまかす: 約束を破っても悪びれなかったり、自分に都合の悪いことを隠したりする。誠実さがない相手との信頼関係は築けません。

- 金銭感覚のだらしなさ: ギャンブル癖、浪費癖、借金など、お金にルーズな男性は、生活を共にする上で大きなリスクとなります。

- 感謝や謝罪ができない: 「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言えない。プライドが高いのかもしれませんが、人としての基本的な礼儀が欠けている印象を与えます。

- 責任転嫁と言い訳: 何か問題が起きると、すぐに他人や環境のせいにする。困難を一緒に乗り越えていける相手とは思えません。

- 差別的な発言や人を見下す態度: 学歴、職業、性別などで人を判断し、見下すような発言をする。価値観の根本的な違いを感じさせます。

これらの行動は、相手への思いやりや尊重、責任感の欠如の表れであり、一時的な関係ならまだしも、長期的なパートナーシップを築く上では大きな問題となります。

なぜ増えた?モラルのない人が目立つ背景

「最近、モラルがない人が増えた気がする」と感じることはありませんか? その背景には、現代社会特有の様々な要因が絡み合っていると考えられます。

- 社会構造の変化: 核家族化や地域のつながりの希薄化により、子どもが親以外の大人から多様な価値観や社会のルールを学ぶ機会が減っています。家庭内でのしつけの重要性が増す一方で、その負担も大きくなっています。

- 個人主義の広がり: 個人の自由や権利が重視されるようになった一方で、「自分さえよければいい」という考え方が強まり、公共の福祉や他者への配慮が二の次になる風潮も見られます。

- インターネット・SNSの影響: 匿名性の高いネット空間では、現実世界では抑制されるような攻撃的な発言や、根拠のない情報の拡散が容易に行われがちです。これが、社会全体の規範意識の低下につながっている可能性も指摘されています。

- 成果至上主義: 結果や効率ばかりが重視され、プロセスにおける倫理観や人との関わり方が軽視されるような風潮も、モラルの低下を助長している側面があるかもしれません。

- 価値観の多様化と混乱: 様々な情報や価値観が溢れる中で、何が正しくて何が間違っているのか、判断基準が揺らぎやすくなっている状況も影響していると考えられます。

もちろん、昔からモラルの低い人は存在したでしょう。しかし、現代社会の変化が、そうした行動を目立たせやすくしている側面はあるのかもしれません。

比べて納得!育ちが良い人が持つ5つの魅力

最後に、モラルがない人と対比する形で、「育ちが良い」と感じさせる人の魅力について考えてみましょう。ここで言う「育ちが良い」とは、家柄や経済力のことではなく、人としての振る舞いや内面からにじみ出る品格を指します。

- 自然な礼儀正しさ: TPOをわきまえ、誰に対しても丁寧で敬意のこもった言葉遣いや態度が自然にできます。見返りを求めず、さりげない気遣いができるのも特徴です。

- 豊かな共感力: 相手の気持ちを察し、寄り添うことができます。人の話を真摯に聞き、適切な相槌や言葉をかけることで、相手に安心感を与えます。

- 感情のコントロール力: 腹が立ったり、悲しかったりしても、感情を露骨に表に出したり、他人にぶつけたりしません。冷静さを保ち、落ち着いて対処できます。

- 謙虚さと感謝の心: 自分の能力や立場をひけらかさず、常に謙虚な姿勢を持っています。「ありがとう」という感謝の気持ちを忘れず、素直に表現できます。

- 高い倫理観と責任感: 社会のルールやマナーを大切にし、自分の言動に責任を持ちます。嘘やごまかしを嫌い、誠実であることを重んじます。

これらの魅力は、一朝一夕に身につくものではなく、幼い頃からの家庭環境や教育、様々な人との関わりの中で、時間をかけて育まれるものです。それは、親や周囲の大人が良い手本となり、愛情を持って「人として大切なこと」を伝えてきた証と言えるでしょう。モラルとは、こうした魅力の根底にある、人間関係を円滑にし、社会をより良くしていくための大切な要素なのです。

モラルがない人の育ちに関する重要ポイントまとめ

モラルがない人は自己中心的で共感性が乏しい傾向がある

親のしつけや態度がモラル形成に大きな影響を与える

幼少期の過度な甘やかしや放任が利己的な性格を助長する

親のモラル意識の低さは子どもに直接的な影響を及ぼす

一貫性のないしつけは善悪の判断力を育てにくくする

愛情不足や過干渉は自己肯定感の低下につながる

日常生活でのモラル欠如行動は社会的トラブルの原因になる

モラルの低い行動の背景には承認欲求や自己正当化がある

共感力の欠如・責任回避・自己正当化が心理的な特徴である

モラルがない人とは距離をとり、冷静に対処することが有効

子どもへのモラル教育には親の手本と対話が不可欠である

現代社会の構造やネットの影響もモラル欠如を助長している

コメント