「天狗になるとは」、自分には関係ないと思っていませんか?

実はこの言葉、知らず知らずのうちに他人を見下したり、謙虚さを失ってしまった人に向けられることが多いのです。この記事では、「天狗になる」とはどういう意味なのかを分かりやすく解説しながら、本人が気づきにくい言動のクセや心理的な傾向を紹介します。また、「鼻が高い」との違いや、似た表現との微妙なニュアンスの違いについても触れていきます。知らないうちに人間関係を壊してしまわないよう、自分自身の言動を見直すヒントを得たい方にぜひ読んでいただきたい内容です。

「天狗になるとは」どういう意味かと語源がわかる

傲慢になりやすい人の特徴や心理傾向が理解できる

「鼻が高い」など似た表現との違いがわかる

自分が天狗になっているかもしれない兆候に気づける

天狗になるとは?意味と語源をやさしく解説

天狗になるの語源はあの妖怪だった!?

「鼻が高い」と「天狗になる」は同じ意味?

「天狗になる」の類語・言い換え表現まとめ

「天狗になるとは」簡単に言うと?意味をズバリ解説

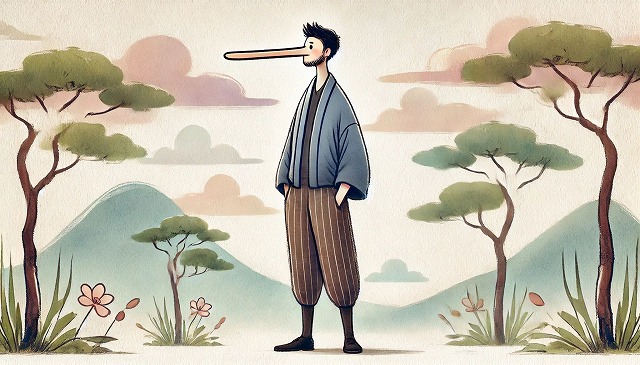

「天狗になる」とは、**「得意になってうぬぼれること」「自分の能力や立場を過信して、思い上がった態度をとること」**を意味する慣用句です。

何かで成功したり、人から褒められたりしたことをきっかけに、まるで自分が特別な存在であるかのように思い込み、他人を見下したり、偉そうな言動をとったりする状態を指します。多くの辞書で「いい気になって自慢する」「自信過剰になる」といった意味で説明されており、基本的にはネガティブな意味合いで使われる言葉です。

具体例:

- スポーツ選手が少し活躍しただけで、練習を怠り、ファンやチームメイトに横柄な態度をとる。

- 会社で昇進した途端、部下に対して威圧的になり、以前の同僚を見下すようになる。

- 新人賞を受賞した作家が、編集者のアドバイスに耳を貸さなくなる。

このように、自分の成功や評価を過信し、謙虚さを失ってしまった状態が「天狗になっている」と言えます。

天狗になるの語源はあの妖怪だった!?

「天狗になる」の「天狗」とは、日本の伝説や民話に登場する**妖怪(または神格化された存在)の「天狗」**に由来します。

天狗は、一般的に山伏(山で修行する修験道の行者)のような姿をしており、赤い顔と非常に高い鼻を持っているのが最大の特徴です。また、神通力を持ち、空を飛んだり、人々を惑わせたりすると言われています。

この**「鼻が高い」**という天狗の外見的な特徴が、「得意げな様子」「自慢している態度」「傲慢さ」を連想させることから、「鼻が高い」=「得意になっている」という意味で使われるようになりました。そして、そのような傲慢でうぬぼれた状態になることを、妖怪の天狗そのものになぞらえて「天狗になる」と表現するようになったのです。

また、一説には、仏道修行を怠り、慢心(おごり高ぶる心)を抱いた僧侶が死後に堕ちる魔道を「天狗道」と言い、そのような僧侶が天狗になってしまうという仏教的な信仰も、この言葉の背景にあるとされています。単に外見だけでなく、内面的な「傲慢さ」や「思い上がり」が、天狗という存在と結びつけられてきた歴史があるのです。

「鼻が高い」と「天狗になる」は同じ意味?

「天狗になる」の語源に「鼻が高い」という特徴が関わっていることから、この2つの表現は混同されがちですが、意味合いは異なります。

- 天狗になる: 主にネガティブな意味で使われます。「うぬぼれて傲慢になっている」「自信過剰で偉そうだ」といった、他人を批判したり戒めたりする文脈で使われることが多い表現です。

- 例:「彼は成功してからすっかり天狗になってしまった」(批判的なニュアンス)

- 鼻が高い: 主にポジティブな意味で使われます。「誇らしい気持ちだ」「自慢に思う」といった、喜ばしい感情や満足感を表す際に使われます。自分のことだけでなく、家族や友人など、身近な人の成功や活躍を喜ぶときにも使えます。

- 例:「息子が大会で優勝して、親として鼻が高いよ」(誇らしい気持ち)

- 例:「君のような優秀な部下がいて、私も鼻が高い」(満足感、誇り)

このように、「天狗になる」は本人の傲慢さを指すのに対し、「鼻が高い」は誇らしい気持ちを表すという違いがあります。ただし、「鼻を高くする」という能動的な形で使う場合は、「得意げになる」という「天狗になる」に近いニュアンスを持つこともあります。

「天狗になる」の類語・言い換え表現まとめ

「天狗になる」と似た意味を持つ言葉はいくつかあります。それぞれのニュアンスの違いを知っておくと、より的確な表現が使えるようになります。

- **図(ず)に乗る:**調子に乗ってつけあがること。相手の好意や甘さに乗じて、わがままな態度をとるような場合にも使われます。「天狗になる」よりも一時的な状況を指すことが多いかもしれません。

- **いい気になる:**思い上がって得意になること。自己満足に浸っているようなニュアンスがあります。「天狗になる」ほど強い傲慢さを含まない場合もあります。

- **調子に乗る:**おだてられたり、物事がうまくいったりして、勢いづいて本来の実力以上のことをしようとしたり、軽率な言動をとったりすること。その場の雰囲気に流されているような軽さを含むことがあります。

- **うぬぼれる:**実際以上に自分が優れていると思い込んで得意になること。「天狗になる」の核心的な意味に近いですが、「天狗になる」の方がより態度や行動に傲慢さが表れている状態を指すことが多いです。

- **鼻にかける:**得意になって自慢すること。自慢の種をことさらにアピールするようなニュアンスがあります。

- **得意満面(とくいまんめん):**得意な気持ちが顔全体にあふれている様子。主に表情について使われます。

これらの類語も、文脈によっては「天狗になる」と同じような意味で使われますが、「天狗になる」は特に「傲慢さ」「他人を見下す態度」といったニュアンスが強く含まれる傾向があります。

「調子に乗る」と「天狗になる」の微妙な違いとは?

「調子に乗る」と「天狗になる」は、どちらも「成功したり褒められたりして、本来の自分以上に見せようとしたり、軽率になったりする」点で似ています。しかし、微妙なニュアンスの違いがあります。

- 調子に乗る:

- 一時的・状況的なニュアンスが強いことが多い。

- その場の雰囲気や勢いに流されて、軽率な言動をとってしまうイメージ。

- 例:「飲み会で盛り上がって、つい調子に乗って失言してしまった」

- 必ずしも「傲慢さ」や「他人を見下す」態度を伴うとは限らない。

- 天狗になる:

- 性格的・慢性的なニュアンスを含むことがある。

- 自分の能力や立場を過信し、傲慢になったり、他人を見下したりする態度が伴うことが多い。

- 例:「彼は若くして成功したが、すっかり天狗になってしまい、周りの忠告を聞かなくなった」

- 「調子に乗る」よりも、より根深い自己評価の歪みや謙虚さの欠如を指す傾向がある。

簡単に言えば、「調子に乗る」は“その場のノリ”による軽率さ、「天狗になる」は“根拠のない自信”による傲慢さ、という違いがあると考えられます。

天狗になるとはどんな人?特徴と心理を解説

天狗になった人の末路とは?成功から転落する理由

女性が天狗になる時の特徴とその背景とは?

「天狗になってる」と言われたときの対処法と心構え

天狗になってる人の特徴とは?言動のクセをチェック

天狗になってる人の特徴とは?言動のクセをチェック

あなたの周りに「あの人、天狗になってるかも?」と感じる人はいませんか?あるいは、自分自身に当てはまる点がないか、チェックしてみましょう。天狗になっている人には、以下のような言動のクセが見られることがあります。

- 自慢話が多い: 自分の成功体験や能力、実績をやたらと語りたがる。聞かれてもいないのに話し始めることも。

- 他人を見下す・批判する: 自分より立場が下の人や、自分と意見が違う人に対して、見下したような態度をとったり、能力を否定したりする。

- アドバイスや忠告を聞かない: 周囲からの意見や指摘に耳を貸さず、「自分は正しい」と思い込んでいる。批判されると過剰に反応したり、不機嫌になったりする。

- 「ありがとう」が言えない: 成功したのは自分だけの力だと思い込み、支えてくれた人や協力してくれた人への感謝の気持ちがない、または表現しない。

- 過去の栄光にすがる: いつまでも過去の成功体験にこだわり、現状の努力を怠る。

- 態度が大きい・偉そう: 言葉遣いが横柄になったり、ふんぞり返ったりするなど、見た目の態度にも傲慢さが表れる。

- 自己中心的: 自分の都合や考えを優先し、周りの状況や気持ちを考えない行動をとる。

これらの特徴が複数当てはまる場合、その人は「天狗になっている」状態にある可能性が高いと言えるでしょう。

天狗になる人の性格に共通する5つの傾向

なぜ人は天狗になってしまうのでしょうか。もちろん、成功体験や周囲からの過剰な称賛といった外的要因もありますが、その人自身の性格的な傾向も影響していると考えられます。天狗になりやすい人には、以下のような心理・性格的傾向が見られることがあります。

- プライドが高い(傷つきやすい): 自尊心が高い一方で、否定されることへの恐れも強い。そのため、自分の優位性を保とうとして、過剰に自分を大きく見せたり、他人を攻撃したりすることがあります。

- 褒め言葉に弱い(鵜呑みにする): 他人からの称賛や評価を素直に受け止めすぎる傾向があります。お世辞や社交辞令を真に受けてしまい、実力以上に自分を評価してしまうことがあります。

- 承認欲求が強い: 他人から認められたい、すごいと思われたいという気持ちが人一倍強い。そのため、成功体験を過大にアピールしたり、自分を大きく見せようとしたりします。

- 自己評価が不安定(または過剰): 自分に対する評価が、状況によって大きく揺れ動いたり、根拠なく高すぎたりする。成功体験によって一時的に自己評価が急上昇し、それが「天狗」状態につながることがあります。

- 劣等感の裏返し: 実は自分に自信がなく、劣等感を抱えている。その劣等感を隠すために、虚勢を張って傲慢な態度をとってしまうことがあります。

もちろん、これらの傾向がある人すべてが天狗になるわけではありません。しかし、成功や称賛といったきっかけが重なったとき、これらの性格的傾向が「天狗化」を後押ししてしまう可能性があるのです。

天狗になった人の末路とは?成功から転落する理由

一時的な成功によって天狗になってしまった人は、その後どうなるのでしょうか。残念ながら、多くの場合、その傲慢さが原因で、長期的な成功や幸福から遠ざかってしまうことがあります。

- 信頼・人間関係の喪失: 傲慢な態度や他人を見下す言動は、周囲の人々を遠ざけます。友人、同僚、部下からの信頼を失い、孤立してしまうことがあります。

- 成長の停止: 他人の意見を聞かなくなり、自分は完璧だと思い込むことで、自己反省や学びの機会を失います。結果として、成長が止まり、時代の変化や新たな課題に対応できなくなります。

- 仕事やキャリアでの失敗: 周囲の協力が得られなくなったり、客観的な判断ができなくなったりすることで、仕事でミスを犯したり、大きなプロジェクトを失敗させたりするリスクが高まります。

- チャンスを逃す: 謙虚さを失うと、新たなチャンスや有益な情報をもたらしてくれる人との縁が切れてしまうことがあります。

- 最終的な評価の低下: 一時は成功しても、その後の傲慢な振る舞いによって、最終的には周囲からの評価を大きく下げてしまうことになります。「あの人は昔はすごかったけど、天狗になってダメになったね」と言われてしまうのです。

天狗になることは、短期的な自己満足は得られるかもしれませんが、長期的に見ると、人間関係、キャリア、自己成長など、多くの大切なものを失う原因となるのです。

女性が天狗になる時の特徴とその背景とは?

「天狗になる」のは男性だけではありません。もちろん女性も天狗になることがあります。その特徴や背景には、女性特有の社会的・心理的要因が関係している場合があるかもしれません。

特徴の例:

- SNSでの過剰なアピール: 「いいね」の数やフォロワー数、高級な持ち物、パートナーのスペック、充実した私生活などを過剰にアピールし、他人と比較して優位に立とうとする。コメント欄でのマウンティングなども見られるかもしれません。

- 職場でのマウンティング: キャリアや役職、あるいは結婚・出産といったライフイベントに関して、他の女性に対して優位性を示そうとする言動。さりげない自慢や、相手を見下すような発言。

- 容姿や若さへの固執: 美しさや若さを鼻にかけ、それらを基準に他人を評価したり、見下したりする。

- グループ内での女王様気取り: 友人グループやママ友グループなどで中心的な立場になると、他のメンバーを支配しようとしたり、自分の意見を押し通そうとしたりする。

背景として考えられること:

- 強い承認欲求: 男性と同様に、女性も他者からの承認を求める気持ちは強いですが、その対象が、能力や実績だけでなく、容姿、ライフスタイル、人間関係(パートナーや子供)など、より多岐にわたる場合があります。

- 同性間の競争意識: 特に女性が多い環境では、同性間での比較や競争意識が働きやすく、それがマウンティングや天狗的な行動につながることがあります。

- 社会的なプレッシャー: 「若く美しくあるべき」「良い母・妻であるべき」といった社会的なプレッシャーが、自己肯定感の低さにつながり、それを補うために天狗的な振る舞いをしてしまう可能性も考えられます。

男性の「天狗」が仕事上の地位や能力に結びつきやすいのに対し、女性の「天狗」は、人間関係やライフスタイル、外見など、より多様な側面で現れることがあるかもしれません。ただし、これらはあくまで傾向であり、個人差が大きいことを忘れてはいけません。

「天狗になってる」と言われたときの対処法と心構え

もし誰かから「最近、天狗になってない?」と指摘されたら、ショックを受けるかもしれません。しかし、それは自分自身を見つめ直し、成長するチャンスでもあります。冷静に対処するための心構えと具体的なステップを紹介します。

- まずは冷静に受け止める: カッとなったり、すぐに否定したりせず、まずは「そう見える部分があったのかもしれない」と一旦受け止める姿勢が大切です。「なぜそう思ったのか」を具体的に聞いてみるのも良いでしょう。

- 自分の言動を振り返る: 最近の自分の行動や発言を客観的に振り返ってみましょう。

- 自慢話ばかりしていなかったか?

- 人の意見をきちんと聞いていたか?

- 感謝の気持ちを伝えていたか?

- 誰かを見下すような態度をとっていなかったか?

- 信頼できる人に相談する: 指摘してくれた人以外にも、信頼できる友人や家族、同僚などに、客観的な意見を聞いてみるのも有効です。自分では気づかない点を指摘してくれるかもしれません。

- 謙虚さを取り戻す努力をする:

- 感謝の気持ちを持つ: 今の自分があるのは、周りの人々の支えがあってこそ、という感謝の気持ちを意識的に持つようにしましょう。「ありがとう」を言葉にして伝えることも大切です。

- 初心に返る: 成功する前の、ひたむきに努力していた頃の気持ちを思い出してみましょう。

- 学び続ける姿勢を持つ: どんなに成功しても、「自分はまだ学ぶことがある」という謙虚な姿勢を持ち続けることが、さらなる成長につながります。

- 人の話をよく聞く: 自分の意見だけでなく、周りの人の意見にも真摯に耳を傾けましょう。

- 行動で示す: 反省を行動に移し、周りの人への接し方を変えていくことが重要です。誠実な態度を続けることで、失いかけた信頼を取り戻すことができます。

「天狗になっている」という指摘は、耳が痛いかもしれませんが、自分を客観視し、より良い人間関係を築き、さらなる成長を遂げるための貴重なフィードバックと捉えることが大切です。

「天狗になる」とは、成功や称賛によって自信過剰になり、傲慢な態度をとることを意味します。その語源は日本の妖怪「天狗」の高い鼻に由来し、ネガティブな意味合いで使われる言葉です。天狗になっている人は、自慢が多く、人の意見を聞かず、感謝の気持ちを忘れがちです。もし自分が天狗になっているかもしれないと感じたら、謙虚さを取り戻し、周囲への感謝を忘れず、学び続ける姿勢を持つことが大切です。この言葉の意味を正しく理解し、自分自身を戒めることで、より良い人間関係と持続的な成長を目指しましょう。

天狗になるとは何かを理解するための要点まとめ

「天狗になる」とは、成功や評価をきっかけに過信し傲慢な態度をとることを指す

語源は高い鼻を持つ妖怪「天狗」の特徴からきている

「鼻が高い」はポジティブな誇らしさを示すのに対し、「天狗になる」はネガティブな意味合いが強い

類語には「図に乗る」「いい気になる」「調子に乗る」などがあるが、傲慢さの度合いに違いがある

「調子に乗る」は一時的な浮かれ、「天狗になる」は慢性的な傲慢さを含む

天狗になった人は自慢話が多く、他人を見下しがちである

周囲の忠告を無視し、感謝の気持ちを忘れがちになる傾向がある

天狗になりやすい人はプライドが高く、承認欲求が強いという性格的特徴がある

成功を過信し自己評価が過剰になることで、成長が止まり孤立しやすくなる

女性の場合はSNSや職場などでのマウンティング行動が特徴として現れることもある

天狗になった結果、人間関係やキャリアに悪影響を及ぼす可能性が高い

指摘されたときは素直に受け止め、謙虚さを取り戻す姿勢が重要である

コメント